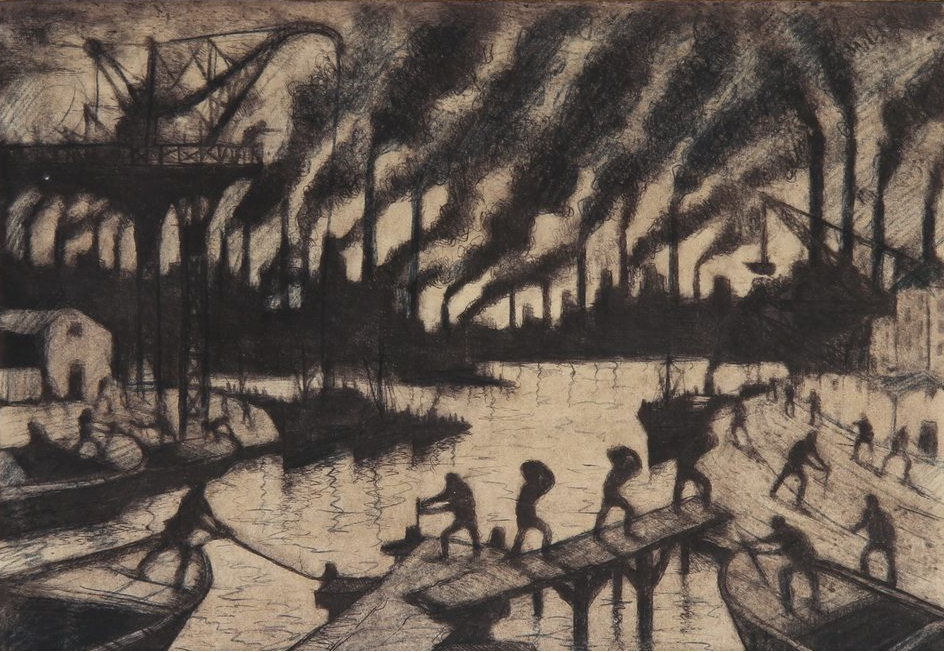

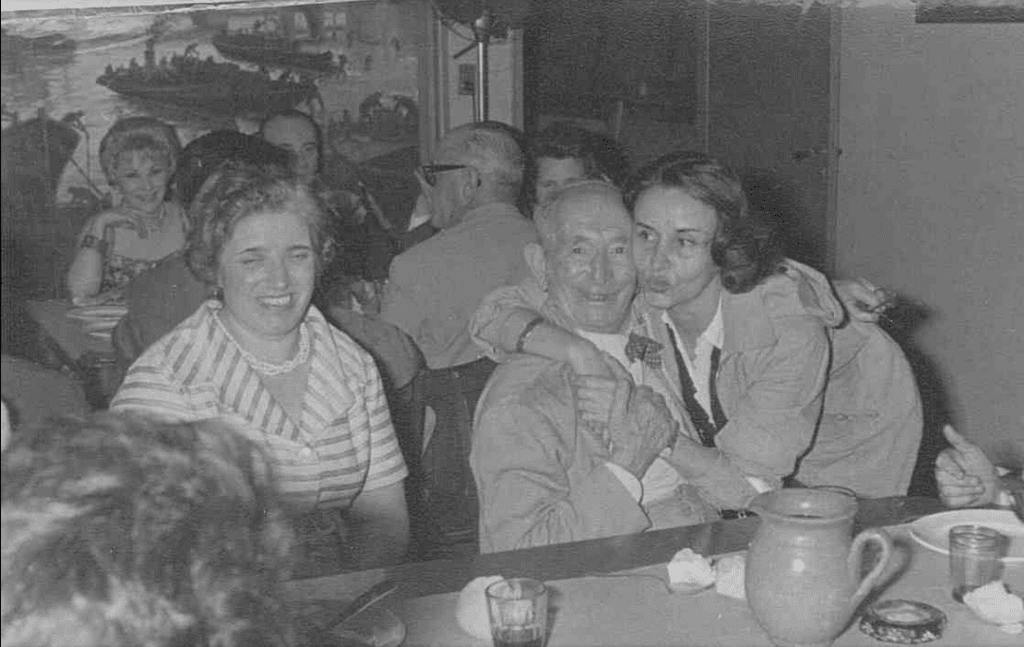

Hace tiempo tengo ganas de hablarte de hace tiempo, cuando se vivía en sepia según el parecer que suele acompañarnos cuando visitamos el pasado, entre fotos ajadas, recuerdos de pueblos que hoy quizás revistan característica de ciudades como así de los argentinos y argentinas que los poblaban. Benito Quinquela Martín, como buen artista rompió todos los moldes. Su pintura de la vida de trabajo del populoso puerto de La Boca, se presenta sola y avanza.

Hoy comienzo una serie de 13 entregas para disfrutar del trazo que elegía para los retratos de los laburantes en el contexto de un pueblo colorido. Los motivos deben hallarse en la pobreza, que los llevaba a anexar todo tipo de materiales -de allí la diversidad visual, en lo que hace a texturas y los contrastes de colores- para ir conformando sus viviendas más que precarias. El tiempo le puso a eso visos de romantización y una identidad única, pero no debemos olvidar los porqués.

Desde hoy, todas las semanas atracaremos en la obra de uno de los grandes de todos los tiempos, su diversidad creativa, su abundante y divertida vida social, como así su triste niñez y de cómo supo abrirse paso para fundarse, entre los elementos que componen el ajuar de un plástico. Acompañame también en esta aventura, que haré junto a vos. Hablaremos de Benito Quinquela Martín, de su tiempo y de una Argentina de la que podemos rescatar muchos aspectos.

“Benito Quinquela Martín (Buenos Aires, 1 de marzo de 1890-ibídem, 28 de enero de 1977), cuyo nombre de nacimiento fue Benito Juan Martín, fue un pintor argentino proveniente del barrio porteño de La Boca. Hijo de progenitores desconocidos que lo abandonaron en la Casa de Niños Expósitos, seis años después fue adoptado por la familia Chinchella, dueña de una carbonería.

“Quinquela Martín es considerado el pintor de puertos y es uno de los pintores más populares del país. Sus pinturas portuarias muestran la actividad, vigor y rudeza de la vida diaria en la portuaria La Boca. Le tocó trabajar de niño cargando bolsas de carbón y dichas experiencias influenciaron la visión artística de sus obras.

“Exhibió sus obras en varias exposiciones realizadas en el país y en el extranjero, logró vender varias de sus creaciones y otras tantas las donó. Con el beneficio económico obtenido por estas ventas realizó varias obras solidarias en su barrio, entre ellas una escuela-museo conocida como Escuela Pedro de Mendoza.

“No tuvo una educación formal en artes sino que fue autodidacta, lo que en varias ocasiones lo llevó a sufrir menosprecios de la élite artística y de la crítica, hacia su trabajo y sus cuadros. Usó como principal instrumento de trabajo la espátula en lugar del tradicional pincel.

“Trayectoria

“La fecha exacta de nacimiento de Quinquela Martín no ha sido determinada con certeza, ya que fue abandonado el 20 de marzo de 1890 en el orfanato La Casa de los Expósitos, con una nota que decía “Este niño ha sido bautizado con el nombre de Benito Juan Martín”. Por su forma física, se dedujo que habría nacido 20 días antes, por lo que se fijó el 1 de marzo como su cumpleaños. Hay otras versiones que afirman que esta nota nunca existió y que fueron las autoridades del orfanato quienes tomaron cartas en el asunto. Lo que sí es cierto es que la madre biológica dejó en el bebé como recuerdo un pañuelo cortado en diagonal, adornado con una flor bordada, pero nunca se presentó para reclamarlo; podría haberse quedado con la otra mitad para intentar encontrarlo en alguna oportunidad, cosa que nunca sucedió y por tanto nunca se encontró la otra mitad del pañuelo.

“Sus primeros siete años los vivió en un asilo de Barracas al norte; el artista tenía escasos recuerdos de esa época y aparecía en su memoria como desdibujada y nebulosa. Vivió entre los delantales grises y hábitos negros de las Hermanas de Caridad, careciendo de figuras paternas en una edad crítica para la formación psíquica. Fue una infancia triste y solitaria donde prevaleció el encierro. Sin embargo, su carácter no se vio alterado por estos hechos: siempre fue alegre y compasivo y sus actitudes eran agradables. A pesar de todo, el asilo era amplio y limpio y la comida nunca faltaba.

“La familia Chinchella

“Con seis años de edad, el 18 de noviembre de 1896, fue adoptado por Manuel Chinchella y Justina Molina. Benito adquirió el apellido de su padre adoptivo, Chinchella, que posteriormente sería fonetizado al castellano como “Quinquela”. “Mi vieja me conquistó en seguida -dicta Quinquela en su autobiografía recogida por Andrés Muñoz y publicada en 1948- y desde el primer momento encontró en mí un hijo y un aliado”.

“Manuel, oriundo de Nervi, Italia, era un hombre robusto, de gran fuerza muscular, que había llegado a Argentina para mejorar su situación económica. Vivió un tiempo en Olavarría, por lo cual se le apodó “El gaucho de Olavarría”, y luego se trasladó a La Boca, donde trabajaba descargando carbón en el puerto.

“Una tarde de trabajo se cruzó con Justina, quien sería su esposa, proveniente de Entre Ríos, de quien se enamoró a primera vista. Justina Molina tenía sangre indígena, venía de Gualeguaychú y era analfabeta, lo cual no le impedía atender la carbonería en el barrio porteño de la Boca con perfecta eficiencia: se acordaba mejor que nadie del estado de cuentas de cada cliente. Previamente había trabajado como sirvienta y en una fonda de la calle Pedro de Mendoza (donde hoy se encuentra el Museo Escuela Pedro de Mendoza donado por el pintor). Como a Manuel no le agradaba la idea de que se ganara la vida sirviendo, dejó ese trabajo e instalaron juntos una carbonería en la calle Irala al 1500. Manuel Chinchella aprovechaba su fuerza física para redondear los ingresos de la carbonería con trabajos en el puerto, donde cargaba de a dos las bolsas de 60 kg.

“Pese a que ambos deseaban un hijo, Justina no podía quedar embarazada. Tomaron la decisión de adoptar uno y fueron a la Casa Cuna en busca de un varón crecidito que pudiera colaborar en la carbonería. Benito en ese momento tenía entre seis y ocho años. El trato de su madre fue tierno sin escatimar en los abrazos, mientras que el trato del padre con el niño era un poco distante, de ruda ternura, pero cada tanto una caricia cuando el padre llegaba del puerto le tiznaba la cara al “purrete” (niño). Mientras el padre trabajaba, la madre y el niño atendían la carbonería y se ocupaban de los quehaceres domésticos.

“Ese mismo año comenzó su educación en la Escuela Primaria N° 4, donde sólo estudió hasta el tercer grado debido a la situación económica de su familia. Su maestra fue Margarita Erlin, quien le enseñó los conocimientos elementales: leer, escribir y nociones de matemáticas. Según Manuel los conocimientos adquiridos le permitían no ser estafado.

“Entabló amistad con los mellizos García, conocidos por pendencieros pero inteligentes y capaces. Ellos ayudaron a Benito en sus tareas y cuando supieron que abandonaba sus estudios le enseñaron conocimientos callejeros como usar la honda, tirar piedras con puntería certera y robar alambres de las cercas para emplearlos en defensa propia. En ese entonces se armaban peleas barriales: los de Barracas (descendientes de españoles) contra los de La Boca (italianos).

“En 1904 la familia se mudó a la calle Magallanes 970, una zona donde era popular la militancia social y la política parecía ser el camino para construir un futuro mejor. Nacían entonces los sindicatos, los gremios y los centros educativos. Benito comenzó a participar de la campaña de Alfredo Palacios, candidato a diputado socialista. Aunque era menor de edad, lo que aprendió en esos años de trabajo lo inclinaban hacia ese sector político. Colaboró repartiendo volantes y manifiestos izquierdistas y pegando carteles. Esa elección la ganó Palacios y Benito aprendió a luchar por lo que se quiere y entendió que la participación tiene su rédito.

“Pero las cosas empeorarían al año siguiente en lo económico y su padre pensó que si podía trabajar en política también lo podría hacer en el puerto. Su tarea era subir barco por barco con una bolsa vacía, llenarla con carbón hasta la parada de los compradores en los diques de Vuelta de Rocha. La paga era de cincuenta centavos cada veinticinco bolsas y el agregado de agudos dolores de espalda. Se destacó en esta labor porque pese a su contextura físico -era flaco, menudo y huesudo- contaba con una voluntad de hierro. Trabajaba desde las siete hasta las diecinueve horas y, lo apodaron “el mosquito” por el contraste entre su físico y la velocidad del trabajo”.

(continuará)

Texto: De la red de redes