“Mitre indigenista

“Con sus diccionarios de lenguas indígenas, Rosas, Mitre y Perón asumieron el problema del habla de las multitudes a las que se propusieron interpelar, comprender y dirigir. Es decir: traducir. La política era un problema de lenguaje.

“En sociedades plurinacionales, multilingües y multiculturales, la cosa pública es en principio un asunto de lenguaje. Las múltiples lenguas habladas en el territorio de la Argentina cuyo Estado en formación reclamaba e imponía homogeneidades, aparecían como la piedra de toque de la política. Tres jefes de tropa, tres conductores, asumieron el asunto del código lingüístico con el que constituir lo propio y lo distinto; la lengua del otro debía ser integrada. No bastaba con matar, cooptar, asimilar o controlar; había que comprender.

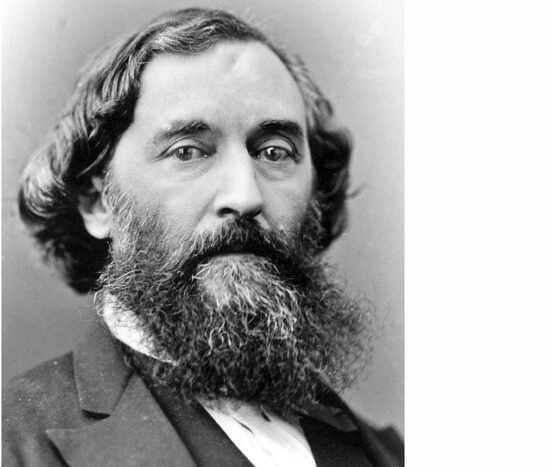

“Hacia el final de su vida el general Bartolomé Mitre, traductor de la Divina Comedia y las Odas de Horacio y curioso investigador de las antigüedades americanas, había llegado a reunir la más fabulosa biblioteca sobre lenguas indígenas existente en el país. Ya en su juventud había hecho gala de una peculiar afición por la arqueología al visitar en 1846, durante su exilio, las ruinas de Tiahuanaco, en Bolivia, que derivó en un libro pionero. Años después su pasión filológica indiana lo llevaría a investigar el origen del poema épico incaico Ollantay y a indagar en la difusión del guaraní. Por otra parte, durante su mandato presidencial no solo guerreó y pactó, con suerte desigual, sino que también sostuvo abundante correspondencia con los caciques pamperos; entre ellos, con el mismísimo Calfucurá.

“Pero es en la edición del Manual de Lengua Allentiak del padre Valdivia que luego recogería en su, póstumo, Catálogo razonado de la sección Lenguas Americanas (1909-1911) donde muestra una cierta veta indigenista singular al formularle preguntas al texto de una radicalidad que sólo serían relevadas décadas más tarde. Con inmensa pericia en su Catálogo consigna libro a libro, glosa manuscritos, y escoge las versiones más atinadas, que reproduce, a modo de muestra del pensamiento idiomático aborigen. Hasta que llega a una suerte de momento borgeano, en abismo, cuando al catalogar y razonar su propia versión del texto de Valdivia, presidido por su nombre, lo incluye entero en su propio libro.

“Huelga decir que esta dimensión de su pensamiento no mitiga la barbarie con que operó sobre los pueblos originarios y, más en general, sobre las clases subalternas ni supone un bemol a sus campañas de exterminio, ya en la guerra del Paraguay, ya en el litoral, al enfrentar a las montoneras federales, o en las pampas, frente a Calfucurá, Catriel o Coliqueo. Esa fruición lo inscribe en la tradición de los militares-escritores de la época, como Manuel Olascoaga, Álvaro Barros o Estanislao Zevallos, en quienes, aunque atravesados por el espíritu positivista, conjuratorio del “salvajismo” y la “barbarie” con las armas de la “civilización”, se vuelve ostensible una percepción más compleja de sus enemigos derrotados. De algún modo, sus textos prolongan el paradigma sarmientino, entre la seducción por lo otro y la admonición que deriva en desprecio e incitación al etnocidio. “Las tribus son una gran potencia respecto de nosotros, una república independiente y feroz en el seno de la república. Para acabar con este escándalo es necesario que la civilización conquiste este territorio: llevar a cabo un plan de operaciones que dé por resultado el aniquilamiento total de los salvajes. El argumento acerado de la espada tiene más fuerza para ellos, y éste se ha de emplear al fin hasta exterminarlos o arrinconarlos en el desierto” postulaba Mitre en 1853.

“Sin embargo, en estos trabajos tardíos prima su interés lingüístico, filológico y etnográfico por sobre un ánimo modernizante, lo que lo conduce al aprecio por la complejidad cultural de las naciones aborígenes cuyos matices diferenciales percibe como pocos. A contrapelo de sus textos históricos más conocidos, que fundarían un canon de interpretación antipopular, justificatoria de las matanzas y la opresión de las masas pertenecientes al interior insurrecto, no exhibe aquí un espíritu militante sino que más bien está imbuido de cierto hálito reparador, en parte debido al hecho de que considera agonizantes, cuando no desaparecidas o en proceso de extinción inevitable a las culturas preexistentes, ante las que se coloca como su forense y taxidermista.

“En su lectura no deja de mostrar la propia distancia étnico-cultural apelando a un lugar común de la etnografía de su época: el aborigen carecería de conceptos abstractos, prerrogativa exclusiva del pensamiento “civilizado”. Así, el yagán “no posee la abstracción por excelencia, o sea el verbo sustantivo”, y la lengua tehuelche “no tiene palabra para ser o estar”. Y señala, cometiendo una reducción al absurdo, lo que considera “la falta de generalización en el araucano, como en todos los idiomas americanos, sin abstracción filosófica, que desligue el acto de ver del órgano de la vista, y distinga la sensación del objeto que la produce, confundiéndose en su origen, transmisión y recepción por lo cual necesita palabras distintas para describir la multiplicidad de las impresiones que los pueblos cultos comprenden bajo la generalización”.

“A lo largo de tres gruesos volúmenes, tras detallar las complejidades infinitas de cada lengua que visita, Mitre repite como un latiguillo obsesivo esos prejuicios, que son los de su generación. Ese es el límite de su indigenismo: el esfuerzo por restarles la posibilidad de pensamiento conceptual en más de una ocasión resulta un cabal despropósito ante la riqueza de las lenguas que investiga. Valga el solo ejemplo de los yaganes, a los que considera prácticamente un atavismo salvaje, en quienes consigna unos 30 mil vocablos y decenas de matices e inflexiones que ninguna lengua europea posee. Lo cual, sin que lo perciba, pone en tela de juicio el etnocentrismo, base de todo racismo, que lo aqueja.

“Por esa cuerda, en relación al Allentiak, una de las lenguas habladas otrora por los huarpes cuyanos, postula que “la ausencia de palabras para designar las virtudes, y de términos propios para enunciar ideas metafísicas de conjunto, parece indicar que carecían de las nociones intelectuales y morales, en su concepción abstracta, aun cuando tuviesen la percepción de lo malo y de lo bueno, que solo les era posible significar por la acción personal, reflejada en sus formas verbales más elementales y concretas, y en las combinaciones gramaticales mas rudimentarias”. Aunque admite esta objeción, la investigadora Catalina Michieli sostiene que “La necesidad de creación de términos nuevos y más complejos fue satisfecha entre los huarpes por medio del recurso de la aglutinación, yuxtaponiendo una palabra primaria a otra, o duplicándola. La ductilidad de este recurso permitió al padre Valdivia valerse de él para crear expresiones inexistentes en el idioma a fin de transmitir conceptos e ideas religiosas en su tarea de conversión al catolicismo de este pueblo”.

“Sin embargo, pese a este tipo de conclusiones, en total concordancia con lo más alzado de la etnografía de la época (pensemos en las obras de Tylor, Boas o Fraser, asentadas en premisas similares), Mitre no deja de operar una vitalización crucial tanto de las lenguas perdidas como de las vigentes al dirigirles la pregunta por sus conceptos fundamentales e investigar la trabazón de las estructuras de pensamiento que las sustentan. “Lo que más interesa en una lengua, para darse cuenta de su estructura gramatical y del valor de su vocabulario, es encontrar, por inducción, los fenómenos intelectuales y morales que pasan en la mente o en el alma de los que la hablan, a fin de conocer cómo pensaban en ella, o sea, cómo por medio del mecanismo de sus palabras simples o compuestas, expresaban sus pensamientos y sentimientos y su asociación de ideas” -postula.

“Medio siglo más tarde, Claude Levi-Strauss discutiría el tópico que ciñe la investigación mitrista acerca de la carencia de conceptualización entre los aborígenes en El pensamiento salvaje conmoviendo de una vez y para siempre la autofiguración de la racionalidad occidental al cotejarla con la lógica del pensamiento mítico, al que llama “ciencia de lo concreto”. Y poco después, por otra vertiente, Rodolfo Kusch iría al encuentro del pensamiento indígena y popular matrizado en la lengua de los pueblos americanos. Impensadamente, estos textos paradójicos del Mitre tardío diseñan coordenadas cercanas a aquellos momentos álgidos de la reflexión sobre la etnicidad.

“El trabajo sobre la lengua allentiak fue el primero que intervino con sus propias interpretaciones, al punto de volver indiscernible su aporte de la obra que comenta. Curiosamente, nunca recibió mayor consideración por parte de lingüistas e indigenistas, que suelen citarlo apenas como fuente secundaria, en forma incidental. Aunque por otra parte los etnógrafos han tenido que abrevar en el texto de Valdivia para recomponer los rasgos fundamentales de la cultura huarpe, a la que se dio por desaparecida desde el siglo XVI, hasta que en los últimos años algunos miles de personas adscriptas a dicho grupo étnico se proclamaron sus descendientes. Según investigara el antropólogo Diego Escolar, en la actualidad se da un proceso de etnogénesis con reconocimiento estatal en la región cuyana y en particular en los alrededores de la laguna Guanacache, último refugio de las antiguas persecuciones a que fueran sometidos. Proceso mediante el cual, basándose en la reconstrucción de las lenguas allentiak y milcayac, precisamente partiendo de los textos de Valdivia recogidos por Mitre, se reinventan deidades y rituales de auto-identificación que operan como argamasa discursiva de su reconstrucción comunitaria. Estaríamos así ante un inesperado destino de estos textos, que vuelven a la historia encarnados en sujetos concretos, herederos de aquellas lenguas perdidas, para reclamar su derecho a la existencia.

“Pagina12.com.ar

“Guillermo David

“2 de agosto de 2025”.

Foto: archivo