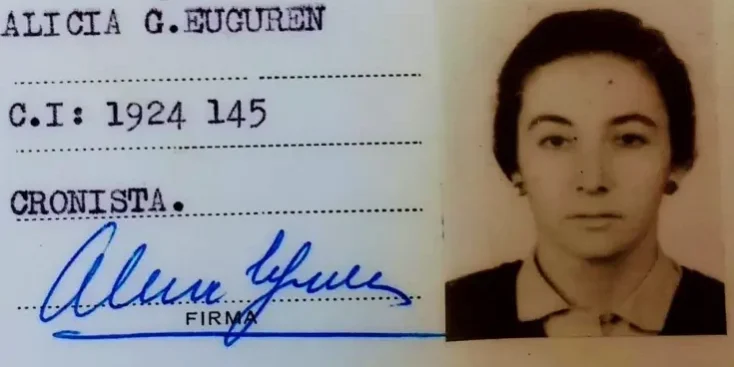

(viene de la edición anterior)

En las cartas a Perón y a otras figuras como Righi, Alicia plantea la tensa convivencia de Perón con el mito Perón. Dice que el regreso de Perón podría hacer que el Perón real arruinase al mito Perón. Alicia, como se puede apreciar, estaba en todos los detalles. Le pide encarecidamente a Cámpora que trate de evitar que Perón se tome fotos con personeros de la burocracia sindical, porque eso iba deteriorar al mito. Algo imposible, claro. Pero Alicia teme por todo lo que puede arruinar el mito, comenzando por el propio Perón. Ella cuida al mito, la salud del mito. Porque entiende que el mito puede servir a la revolución más que el personaje de carne y hueso. Le dice a Perón: mire, usted no es usted, usted es otra cosa, usted representa algo más importante que usted mismo, no lo arruine por favor, no arruine eso que representa. Obviamente, Perón lo arruinará todo, y del peor modo, con la masacre incluida, en Ezeiza, el 20 de junio de 1973.

A partir de Ezeiza la situación de Alicia se torna mucho más crítica. Está la famosa frase de Alicia a las y los jóvenes de la juventud peronista que, después de Ezeiza, comenzaron a plantear la “teoría del cerco”. La idea de que Perón, inocente y bien intencionado, estaba cercado por una burocracia y que no podía establecer un vínculo directo con su pueblo. Alicia les dice a estas y estos jóvenes: “cuando salten el cerco va a estar Perón esperándolos con una ametralladora para cagarlos a tiros”. Y no se equivocaba. Tenía razón.

Después de la muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, y ya con Isabel Martínez de Perón y la Alianza Argentina Anticomunista (la Triple A) en el poder, la situación se torna muy complicada y ahí es donde Alicia, decide a jugar más fuerte, políticamente hablando, en un armado de tipo frentista. Allí es cuando nace el Frente Antimperialista por el Socialismo (FAS). Desde mi punto de vista, es una de las experiencias frentistas de la izquierda argentina y de los sectores populares argentinos más importantes de nuestra historia. No podría mencionar otra con tanta relevancia. Ahí estaban los sectores de la izquierda peronista, el PRT-ERP y los sectores del sindicalismo combativo: Tosco, los curas del Tercer Mundo, el movimiento campesino indígena. O sea, realmente, si uno ve en detalle las organizaciones que participan del FAS, se encuentra con un universo político amplio, diverso, con mucha potencia y muy radical. Alicia es la principal oradora en todos los congresos. Es “la figura” del FAS, una de sus caras más visible. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, ella representaba la síntesis de todo lo que allí se reunía. Cabe, entonces, una hipótesis: Alicia fue la mujer que mejor sintetizó esas diversas corrientes revolucionarias de los años ‘60 y ‘70, que incluían al nacionalismo-popular y al nacionalismo revolucionario, a sectores del peronismo, pero también del cristianismo vinculado a la teología de la liberación, del marxismo heterodoxo, del leninismo, el maoísmo, el guevarismo, etc. Alicia logró representar esa mixtura ideológica, radical y potente, esa síntesis de sentidos transformadores y revolucionarios. Esta es la hipótesis que planteo en mi libro Alicia en el país. Apuntes sobre Alicia Eguren. Justamente por esa hipótesis, no puedo evitar sentir que he cometido un descuido y una injusticia al no haber dado cuenta de este personaje histórico antes.

En cercanías del golpe de Estado de marzo de 1976, Alicia se diferenciaba de otras y otros militantes, quienes consideraban que después de Isabel, y después de la Triple A, el golpe de Estado no podía ser tan terrible; que, a lo sumo, sería como en el ‘66, con efectos parecidos; o que no podía haber nada peor que José López Rega e Isabel. Alicia, en cambio, no estaba de acuerdo con esta mirada cándida.

De hecho, ya en el ’71, en el artículo “De la guerra sucia a la guerra mugrienta”, publicado en Nuevo hombre, Alicia se detiene, muy conmovida, en el asesinato en Mar del Plata de la estudiante Silvia Filler, de 18 años, judía, a manos de un grupo de ultraderecha, la Concentración Nacional Universitaria (CNU), muy activo en esa ciudad y en La Plata. Alicia vislumbra, tempranamente, una respuesta terrible de las clases dominantes, de una escala inédita y desproporcionada. Alicia era consciente de que, en Argentina, estaban surgiendo entramados represivos que, amparados por el Estado o asimilados por el Estado, iban a dar como resultado una cosa monstruosa. O sea, ella pudo prever lo que se avecinaba.

Aún así, no era pesimista, no hasta muy tarde. En una carta a su hijo Pedrito, del año ‘76, Alicia le cuenta de los desastres militares de las organizaciones revolucionarias; el PRT-.ERP en Monte Chingolo, por ejemplo. Hace referencia a otros errores militares gravísimos y, por ende, graves errores políticos. Pero ella le decía que, a pesar de esto, las organizaciones no paraban de crecer.

Alicia crítica el ofensivismo abstracto de algunas organizaciones revolucionarias. Su idea de la guerra popular iba por otro lado. Puede que en sus concepciones sobre esta materia haya influido el vinculo con Abraham Guillen, un viejo republicano español, militar, que se fugó de una cárcel franquista, que pasó por Francia y apareció en la Argentina como profesor de la Facultad de Derecho para convertirse en amigo y colaborador de Cooke a principios de la década del ‘50. Esa relación con Cooke, se extenderá luego a Alicia. Guillén será el asesor militar de los Uturuncos. Luego viajará a Cuba también, y tendrá algunas diferencias con el Che. Más tarde se vinculará a los Tupamaros, en el Uruguay.

Guillen decía que, en una guerra popular, el comandante que lanza ataques ofensivos es un vendedor de sangre. Así de rotundo era Guillen. Probablemente la concepción de la lucha armada de Alicia haya estado más cerca de esa visión. Algo de esto se puede apreciar en su crítica al ofensivismo abstracto de algunas organizaciones revolucionarias, en su oposición a las guerras de aparatos, al “duelismo”, etc. Algunas y algunos militantes de los ‘60 y los ‘70, eran conscientes de que, cuando una organización popular se convertía en un ejército con grados, jerarquías, uniformes, etc., corría el riesgo de dejar de ser una organización popular. Que podía transformarse en lo que no era y no debía ser. Pero, insisto, Alicia no deja de notar que las organizaciones revolucionarias, a pesar de los errores gravísimos cometidos desde el punto de vista militar, con graves costos de vidas también, de militancia, igual crecían. Como señalaba antes, en 1975 le escribe a Pedro, ¡por dios!, ¡crecen igual!

El FAS, de plantearse la revolución y el socialismo, pasa a proponer un frente antifascista. Fíjense ustedes cómo van cambiando los tiempos. En muy poco tiempo, en dos años vertiginosos, de las consignas centradas en la revolución y el socialismo se pasa a otras que hablan de la necesidad imperiosa de un amplio frente democrático. No quedan afuera de este llamado los partidos tradicionales: por ejemplo, el Partido Intransigente (PI), liderado por Oscar Alende, el PCA, entre otros. Había una organización que se llamó Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA), que junto al PI y al PCA, nucleaba al Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI), que había sido el frente electoral que encabezaron primero Cámpora y luego Perón. Alicia fue vicepresidenta de ese armado frentista bien amplio, pero por poco tiempo, porque el presidente de esa organización, que se llamaba Jesús Edelmiro Porto, no cuestionará las leyes represivas impulsadas por Perón durante su ultimo gobierno. Como Alicia se opone a esas y otras iniciativas de Perón, la terminan echando del ENA. Escribe una carta, cargada de ironía, donde dice algo así como: “ustedes me están echando porque defiendo los principios que uds. proclaman”.

Cuando se produce el golpe, en marzo de 1976, todas y todos le dicen: —Alicia vos te tenés que ir. Ella, antes del golpe, hizo algo que en sus propios términos era incorrecto. Algo que en su propia lógica no era aceptable. Había salido en gira política por América Latina. Recorrió varios países junto a su hijo. Pasan por Panamá, van Jamaica, a Kingston, todo eso lo cuenta Pedrito. Hacen un largo recorrido para llegar, finalmente, a Cuba.

Alicia acuerda con funcionarios del Departamento América que Pedro permanezca un tiempo en Cuba, mientras ella regresaba a la Argentina. El acuerdo establecía, además, que a Pedro no le entregarían el pasaporte en caso de que pretendiera regresar a la Argentina. Ella les dice a los cubanos “mi hijo no sale de Cuba”. Ella se vuelve a la Argentina. Cuando Pedro se entera que Alicia había sido secuestrada, intenta volver y los cubanos no le dan el pasaporte. No lo dejan salir. En el código de Alicia eso no era correcto. ¿Primó eso que se suele denominar “instinto maternal”? No lo sé. Pero intuyo que hay algo del orden de lo maternal que podría explicar el gesto de Alicia.

Alicia estaba en la mira de los represores desde el año ‘55, o sea que difícilmente iba a tener chances de sobrevivir. Pero no se va del país. A partir de determinado momento ya no vive en su departamento, ni en la casa de sus padres, o en la casa de amigas y amigos, compañeras y compañeros. Pasa la noche en hoteles, sin registrarse. Llega muy tarde y se va muy temprano.

La embajada de Cuba y el gobierno cubano con Fidel a la cabeza, intervienen directamente. Planifican un operativo para sacarla de Argentina que supervisa el mismo Emilio Aragonés Navarro, el mismo que había rescatado al Che del Congo. Nombran especialmente a una persona en la embajada argentina, Raúl Coll, como encargado de sacar a Alicia del país y de llevarla a Cuba. Tenían toda la infraestructura. La embajada cubana la sacaba del país, le daba plata, pasaporte, todo. Pero Alicia se negaba. Decía que el pasaporte no le parecía confiable, que ella creía que podía conseguir un pasaporte legal. Al mismo tiempo, cuando le decían: “ya está, salimos”, ella decía “no, tengo un problema con un departamento que quiero resolver antes de partir”. Siempre ponía alguna excusa. Eso hizo sistemáticamente durante el año ‘76 hasta el ‘77. Alicia es secuestrada en la vía pública el 26 de enero del ‘77. Hay una carta de la semana anterior, su última carta, una carta a su hijo, una carta manuscrita con una letra difícil de decodificar, casi ilegible, una letra desgarradora, y es la única carta donde Alicia es pesimista. Por que a pesar de todo, en las cartas anteriores, si bien reconocía que estaba todo mal, muy mal, confiaba en recomponer las cosas en un par de años. En esta última carta no. Alicia aparece devastada. Dice que hace falta un poeta para contar como, en Argentina, se chapotea en sangre. En esa carta le dice a su hijo que está dispuesta a salir del país, que evalúa seriamente esa posibilidad.

En enero de 1977 Alicia intentaba tramitar un pasaporte en el departamento de policía, ingenuamente. El encargado de gestionarle el pasaporte “legal” era el abogado radical Domingo Angelucci, cuando este va hacer el trámite, es detenido en el mismo Departamento Central de la Policía en la calle Belgrano. Él está desaparecido también. No lo sabemos, pero es probable que bajo tortura haya delatado el lugar donde estaba Alicia esperándolo, posiblemente en un bar a escasas cuadras.

Alicia, después de ser secuestrada en la vía pública, como detenida-desaparecida, va a permanecer con vida en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante tres meses aproximadamente. Existen varios testimonios que afirman haberla visto allí. Por lo que significaba Alicia era un “trofeo de guerra” para los represores. Aunque se ensañaron bestialmente con ella, sometida a torturas, con grilletes que la laceraban, la actitud de Alicia en la ESMA fue de una entereza increíble. Como había sido, antes, en un contexto mucho menos terrible, en el ‘55, ‘56, ‘57. Alicia fue “trasladada”, es decir: arrojada viva el Río de la Plata o al mar, muy probablemente en abril del ’77, en uno de los “vuelos de la muerte”.

Su hijo me dijo alguna vez que nunca entendió muy bien la actitud de su madre al final. De hecho, insiste ver en su madre una especie de tendencia a la inmolación. Lo mismo que muchas y muchos autores plantean respecto del Che. O sea, esa cosa sacrificial. No estoy tan seguro de que sea eso. Creo que Alicia entendía que tenía que padecer lo mismo que sus hijos y sus hijas. Porque eso exigía su forma de construir filiación, una filiación que siempre era política. Un modo también guevarista, sin dudas. Ella había contribuido a la formación de toda esa generación. ¿Por qué no iba a correr la misma suerte? Se sentía responsable por todas ellas y todos ellos. Por eso, creo, no se quería ir. No se quiso inmolar. No podía irse. Había ahí un imperativo. De hecho, según la definición de hijo: “mamá era el imperativo categórico”. Para Alicia no había posiciones intermedias. Para ella una posición intermedia era la antesala a la traición.

Esa es, muy sintetizada, la historia de Alicia. Hay muchísimas cosas que pasé por alto porque el tiempo que tenemos es acotado. De hecho, hablé poco y nada de su poesía. Alicia siempre fue poeta. Alicia escribe el grueso de su poesía en los años ‘40. En un primer momento, está muy influenciada por la mística española y se nota mucho la influencia del San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de la escuela ascética carmelita. Esa es la influencia inicial. Después va cambiando. El primer libro es El canto de la tierra inicial (1949), le sigue Dios y el mundo (1950). El tema religioso está muy presente en estas obras. Tal vez, todavía se hacía sentir la influencia del cura Castellani. En El talud descuajado (1951) y en Aquí entre magras espigas (1952) se modifica el registro, se acerca más a los temas y estilos románticos. La influencia de Rainer María Rilke se hace notoria, pero también la de César Vallejo, la de Neruda. Se nota que Alicia leía a Freidrich Nietzsche y, de hecho, lo cita en un par de oportunidades. Después, la producción poética merma. Las composiciones de los ‘60 y los ’70, que no faltan, son más espaciadas. Están estos Poemas a Salvador, los poemas de amor a Allende. Está poema al Che que mencionábamos y que muy bello. Está el poema El militante dedicado a Francisco Paco Urondo. Esas composiciones, más ocasionales, están a tono con la poesía de esos años: son coloquiales. Alicia escribe poca poesía en esas décadas. Ahora, cuando digo que Alicia, antes que nada, fue poeta, lo que quiero decir es que su predisposición siempre fue poética. Entendió y encaró la política con espíritu poético. No tuvo un espíritu ni burocrático ni administrativo, ni tuvo otros tipos de acercamientos a la política. Militó poéticamente.

Ahora charlemos un poco….

Participante 1: Por ahí en esta última parte que planteabas o evaluabas si había sido un error o una ingenuidad la actitud de Alicia de no irse del país. Tal vez para la mayoría de nosotros, que no hemos vivido la experiencia, o no sabemos si estaríamos dispuestos a tales cosas, aún en los tiempos en los que nos toca existir, por ahí son, más que errores o ingenuidades, tal vez son experiencias. Vos nombrabas al Che, a veces se piensa la cantidad de errores que cometió en su última etapa. Él, seguramente, se hubiese salvado si no hubiese sido tan “descuidado” en ciertos aspectos. Uno, viéndolo ahora desde el punto de vista militar, incluso histórico-político, podría pensar qué torpeza, qué tontería, qué ingenuidad, porque hoy tal vez tendríamos a Alicia y al Che. Eso yo lo he escuchado mucho, pero es interesante pensar esa coherencia, esa rebeldía.

Miguel Mazzeo: Si, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero hay algo más. Percibo otra cosa en Alicia. Considero que Alicia estaba demasiado imbricada en un proceso histórico colectivo y, de pronto, ella percibe que ese proceso queda trunco. Tiene una vivencia escalofriante de la derrota. Ella ve que, con la dictadura, su país, el país de Alicia, se terminaba. Alicia nace en el ‘25 y desaparece en el ‘77. Si te ponés a hacer un análisis histórico, te das cuenta que, justamente en esos años ocurre un país, acontece un país. El país del modelo de industrialización por sustitución de importaciones; el país del Estado intervencionista, del pleno empleo y del fifty-fifity; el país de las potentes identidades colectivas, de las grandes organizaciones y de la movilización de masas. Aunque hubo idas y vueltas, ese país se mantuvo todo ese tiempo y generó una clase obrera políticamente radicalizada y unos sectores medios que también estaban políticamente radicalizados, sobre todo hacia el final. Alicia empieza a percibir que, con la dictadura, ese país se acababa. En sentido estricto, Alicia no tenía a dónde ir. En un sentido muy profundo quiero decir. En un sentido físico-geográfico sí, se tomaba un avión y aparecía en Cuba, podía contribuir a ese proceso u a otro similar. Estamos de acuerdo. Ahora, insisto, en un sentido muy recóndito, Alicia no tenía a dónde ir. Si estoy tan imbricado en un proceso histórico, y ese proceso se corta abruptamente, pierdo el sentido. ¿Cómo iba reconstruir Alicia el sentido después de la derrota? Creo que lo mismo le pasó a otras y otros militantes. Julio Troxler tiene un comportamiento similar al de Alicia. Troxler es uno de los sobrevivientes de los fusilamientos del ‘56 y estaba en la mira de la Triple A desde el día número uno. Todo el mundo le decía: —“Julio, no salgas solo a la calle. No vayas a tal lugar, a tal otro. Tenés que salír del país”. Pero no. Y lo terminan acribillando a balazos en Barracas.

Participante 2: Sí, Haroldo Conti no acepta que lo ayuden. Existe la historia de que estaba en su despacho escrito en latín “este es mi lugar de combate y de aquí no me moverán”. También tiene que ver con una formación religiosa y un mandato.

Miguel Mazzeo:: Sí, algo que también está presente en Alicia.

Participante 2: También hubo un gran debate respecto del exilio, ¿no es cierto? Dentro de la izquierda hubo quienes criticaron la lógica del exilio y que elegían permanecer en el propio lugar. Después hay tantos que no pudieron exiliarse. Pero hubo muchos que pudieron exiliarse y conformaron redes de denuncia de las violaciones de derechos humanos. Me estoy acordando ahora de la crítica que le hacían a Julio Cortázar, incluso desde el nacionalismo o el maoísmo cuando donaba el dinero el Libro de Manuel (1973) a la resistencia chilena y le decían vos apoyás la lucha revolucionaria, pero estás en París. Pero el que tiene una mirada lúcida respecto de la importancia que tiene que tipos como Julio estén lejos y puedan hacer un activismo denunciando la violación de derechos humanos es Haroldo Conti. Tenía una visión muy anticipada de cómo sobrevendría el genocidio tempranamente, porque él era antiperonista. Estuvo fuera del peronismo. Me estoy acordando de esto porque fue todo un debate también el tema de quedarse o irse.

Miguel Mazzeo: Alicia sabía que estaba en la mira de los marinos desde hacía mucho tiempo y no tenía ninguna chance de sobrevivir. Era de las personas más buscadas. Seguramente, de haber sobrevivido hubiese aportado desde otro lugar, como lo hicieron otros y otras militantes populares en esos años. Pero evidentemente para Alicia era muy difícil pensar en otro lugar. Reitero, no otro lugar físico-geográfico, si no otro lugar sociopolítico y existencial.

Participante 3: No tengo nada para aportar, pero lo que quería era agradecerte porque me resultó muy interesante. Disfruté mucho la charla y me resultó apasionante. Yo había escuchado de Alicia Eguren como la compañera de John William Cooke. Después, hace unos años leí el libro de María Seoane. Lo tenía un poco olvidado, y tal vez porque este es más exhaustivo, me parece mucho más completa la forma en que vos relataste todo. Me pareció también muy eficaz tu forma de relatarlo y de generarme ese interés. Así que te quería agradecer. También me pareció, como lo mencionaste vos mismo, que es muy injusto que la figura de Alicia haya sido tan invisibilizada, o secundarizada, no sé cómo decirlo. Porque sin duda su personalidad apasionante y su vida merecían ser rescatadas antes también. Las razones que vos expusiste me parecen entendibles para la época y por todo un montón de cosas, pero sí injusto. Bueno, bienvenido tu libro.

Miguel Mazzeo: Una cosa que yo no mencioné y que es muy importante es la cuestión del feminismo de Alicia. ¿Fue Alicia una protofeminista, una impulsora del feminismo? Uno puede decir, primero que Alicia fue una feminista práctica. Por ser mujer y militante en esos años y en esas organizaciones, por el protagonismo que tuvo, debió de ejercer alguna forma de feminismo, para sobrevivir en medios tan machistas y para desbrozarle un poco el camino a las compañeras más jóvenes. Hasta ahí todo bien. Uno puede constatar todo eso. Pero si ahondamos un poco, aparecen datos que nos muestran que Alicia no era sólo una feminista práctica, sino que era más que eso. Alicia en el ‘74 formó parte de un grupo, una especie de gineceo virtuoso en el que participaban Graciela Scolamieri, una médica obstetra, Otilia Vainstok, una científica y después especialista en epidemiología y en ética de la ciencia y la escritora, más conocida, Tununa Mercado. Las cuatro se reunían en un departamento de Belgrano y leían textos del feminismo norteamericano. De hecho, Otilia Vainstok, es la que traduce y edita un libro para el Centro Editor de América Latina (CEAL) con trabajos de varias autoras norteamericanas, algunas vinculadas al Black Power. Era el feminismo teóricamente más avanzado de la época, más radical, más comprometido con las corrientes revolucionarias. Y ese es uno de los primeros grupos que pone el tema del aborto en la agenda política, ¡en el año ‘74! Y ahí estaba Alicia. Y después en las agendas de Alicia, a las tuve acceso, se nota el vínculo con tres feministas muy importantes de la época: la alemana Sybile Plogstedt, la francesa Évelyne Pisier y la belga Émilienne Brunfaut; la primera de ellas, incluso, editora de una revista feminista muy importante.

Y otra cuestión que quiero resaltar, aunque no pude precisar el año porque no hay pasaportes de Alicia, no quedó ninguno, entonces uno no puede ver con los matasellos cuando entró y cuando salió de cada país. El hijo tampoco puede precisar la fecha, pero tuvo que haber sido año 63 o 64 que Alicia viajó a Argelia, ya con Houari Boumédiène, no con Ahmed Bem Bella. Cuando llega se encuentra con un grupo de mujeres argelinas, que habían tenido una destacada actuación en la guerra de liberación, sobre todo en las ciudades, en Argel, por ejemplo. En el esquema de la lucha de liberación argelina, las mujeres tuvieron un rol protagónico. Muchas accedieron a cargos importantes, se convirtieron en comandantes. ¿Qué pasó después? El régimen de Bem Bella fue progresista. En la Argelia liberada, las mujeres conservaron las posiciones conquistadas en la guerra de liberación. Con Boumédiène, hay un retroceso en varios órdenes. Incluso se vuelve a cierto islamismo tradicionalista; por ejemplo, se vuelve a la poligamia. En fin, a esas mujeres las desplazan y las quieren reubicar en posiciones subordinadas. Ni bien llega Alicia, que hablaba francés perfectamente, estas mujeres prácticamente se le cuelgan y a los gritos le cuentan lo que está pasando en Argelia. Su hijo Pedro, me dijo: —“mamá vino de Argelia asqueada porque vio un proceso de liberación que no liberaba”.

De todos modos, considero que, conociendo al personaje, Alicia hubiera rechazado la etiqueta de feminista, no se hubiese puesto esa camiseta. Hoy seguramente sí, sin lugar a dudas. Pero en esa época, yo no sé si Alicia se hubiese asumido como feminista. Insisto, sin dudas lo fue. Vimos que no sólo fue feminista en el orden práctico, sino que también en el orden teórico. Y se vinculó al feminismo más avanzado de la época. Pero para ella las grandes contradicciones eran nacionales y de clase. Su eje político era anticolonialista, antiimperialista y anticapitalista. Nunca elaboró un planteo antipatriarcal explícito. Pero sin duda Alicia tenía una preocupación por esa cuestión, por esa dimensión. Y actuaba en consecuencia.

Entrevisté a Tununa, y a través de su relato pude reconstruir parte de esta faceta de Alicia. Realicé la reconstrucción histórica en base a testimonios de compañeros y compañeras de Alicia; de familiares, el hijo, el sobrino; después, obviamente, están los documentos, los materiales. Hay que destacar el aporte de María Seoane. Su libro me pareció muy bueno.

Participante 2: ¿Te gustó el libro?

Miguel Mazzeo: Sí, claro. Cuando ella escribió ese libro no estaba disponible el archivo del fondo Cooke-Eguren. Ella si obtuvo muy buenos testimonios, además de escribir muy bien y de plantear muy buenas hipótesis. Yo tuve la ventaja del archivo, pude acceder a otros testimonios y tuve la ventaja de la cercanía de la “comunidad de Alicia”. Ahora, además, como contaba antes, contamos con casi todos los documentos publicados por Colihue: los Escritos de Alicia.

Participante 4: Y también Colihue publicó la obra de Cooke.

Miguel Mazzeo: Si, Colihue publicó las Obras Completas de Cooke. Me parece perfecto que publique también los Escritos de Alicia, compuestos en buena medida por su correspondencia. Son muchas cartas. Pensemos que la correspondencia con John, de prisión a prisión, era casi diaria, en la plenitud del romance y la conspiración. La relación entre ella y él, si bien había arrancado antes, se construye de modo carcelario. Insisto con lo señalaba antes: son cartas de amor y política, de política y amor. Se hace difícil determinar dónde concluye el amor y dónde comienza la política, donde concluye la política y comienza el amor. Alicia tenía un gesto delicado que ordena un poco: las cartas de amor (o las cartas en las que predomina un registro amoroso) las escribía a mano, y las otras a máquina. Comenté también que, desde el punto de vista literario, son cartas bellísimas. Histórica y políticamente son muy importantes, claro. Pero desde el punto de vista estético, no tienen desperdicio. Alicia y John apelan a los más variados recursos, citan autores. En mi libro hay algunos fragmentos de esas cartas, y están todas en los Escritos.

Además de toda la correspondencia, también figuran allí otros textos importantes de Alicia. Por ejemplo, una ponencia sobre Alberdi y los intelectuales. Ya les hablé de las cartas a su hijo, cuando es un niño de 10, 11, 12 años y ella está en Cuba, que son muy interesantes para trabajar no solamente sobre temas de historia y política argentina, sino también para las cuestiones vinculadas a género y maternidades. Después hay otros textos, hay crítica teatral. Lo que publicó en Sexto Continente también. Lo que publicó en la revista Cultura, que era la otra revista importante del peronismo en esa época, auspiciada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por el Ministro de cultura del gobierno de la provincia, Julio César Avanza, un tipo vinculado al FORJA. Las dos revistas salían a la par, Cultura y Sexto Continente. Y las dos dejaron de salir, un poco por el tema de la falta de papel, pero el tema de fondo se relacionaba con cuestiones políticas e ideológicas. Cuando asumió el filo-fascista Oscar Ivanissevich como ministro de Educación a nivel Nacional, se produjo un cambio en la orientación del peronismo en el plano de la política cultural. Avanza y el grupo forjista fueron desplazados. De esta manera, se pasó del auspicio y el fomento a la cultura popular a algo mucho más parecido al adoctrinamiento. Algo que dará mucha letra a las y los gorilas.

Participante 2: ¿Quién era el gobernador?

Miguel Mazzeo: Domingo Mercante

Participante 2: Que después lo borró el propio peronismo.

Miguel Mazzeo: Exactamente. Pero, en fin, Cultura daba lugar a autores y autoras de la época que eran excelentes. Poesía, ensayo, narrativa. Era una revista muy interesante. Alicia publicó en Cultura alguna crítica teatral. John también publicó en Cultura.

Participante 4: Quería pedirte una opinión, capaz que da para un rato, pero me quedé con la idea que decías que por ahí Alicia veía que su país se estaba terminando. ¿Pensás que el peronismo de Alicia, o las características que tenía el peronismo de Alicia, son posibles en el presente? ¿Y qué recepción tienen las ideas de Alicia o de Cooke en el peronismo actual que se asume como de izquierda o popular?

Miguel Mazzeo: Esto lo planteaba un poco al principio. Uno, en una primera instancia, percibe que Alicia es una figura inasimilable, tanto para la izquierda más clásica, más tradicional, como para el peronismo. Yo sé que hay sectores del peronismo que se identifican con la figura de Alicia. El tema es, ¿en que praxis política se traduce esa identificación?, ¿por dónde pasan las acciones consecuentes con esa figura histórica? El gran problema de cómo estar a la altura de la figura con la que te identificás. Es cierto, estos tiempos son bien distintos. No podemos plantearnos el programa político de Alicia hoy, no literalmente. Si, me parece, que por lo menos se debería asumir –digo, para ser consecuentes con Alicia– una línea un poco más radical que la que predomina en el peronismo actual.

Si bien existen sectores del peronismo que hoy reivindican la figura de Alicia y la del Bebe, que sostienen una discursividad más crítica; después, a la hora de la política concreta, vemos que suelen participar de armados políticos demasiado amplios e ideológicamente ambiguos. No está mal la amplitud, pero creo que sí está mal la amplitud que inhibe la posibilidad de desarrollar un proyecto de transformación.

Porque Alicia debería estar siempre asociada a una política radicalmente transformadora, con un horizonte anticapitalista. Alicia reivindicaba la liberación nacional y el socialismo. Habría que ver en que consiste eso hoy, pero seguro que carga con un horizonte anticolonial, anticapitalista y antipatriarcal. De todos modos, nadie tiene el derecho de determinar a quién le corresponde apropiarse de una figura y a quién no. Y tampoco podría hacerlo.

Alguna vez, en una charla sobre Cooke y sobre Peronismo y Revolución, compañeras y compañeros que militaban en agrupaciones “progresistas” del peronismo, me señalaron que no estaban de acuerdo con la visión del peronismo de Cooke (y con la mía). Les señalé, con humildad, que tal vez debían considerar seriamente si Cooke era una figura que podían y querían incorporar a su panteón. Les recomendé la figura de Arturo Jauretche, menos compleja, simpática, políticamente costumbrista, gauchipolítica, desarrollista. Cooke es demasiado radical y dialéctico: es revolucionario y anticapitalista, marxista y socialista. Señala las contradicciones trágicas del peronismo.

Y Alicia puede parecer más radical todavía. Al final de su actuación, el universo político de Alicia está más cerca del PRT-ERP que de Montoneros. Las cosas que Alicia decía de Perón eran durísimas. Reconocía la talla histórica de un tipo como Perón. Y conocía muy bien al peronismo. Ella, que era peronista desde antes del peronismo. Ese era el otro problema con Alicia. La detestaban en el peronismo, porque además nadie le podía decir que era una infiltrada. ¿Cómo le vas a decir infiltrada a Alicia Eguren? La presa más larga de la Revolución Libertadora, la que inventó la flor de no me olvides como símbolo de la resistencia peronista, a Alicia de la Patria ¿Cómo le vas a decir infiltrada? Imposible.

Pero también había sectores del peronismo que hacían posible una figura como Alicia. Sectores que planteaban una “alternativa independiente” (de Perón, de la burguesía, de la burocracia), que reivindicaban la identidad peronista de la clase trabajadora pero que se situaban más allá de las estructuras políticas y sindicales del peronismo. En los tiempos Alicia y John había varios grupos que asumían la identidad peronista en clave revolucionaria, socialista y anticapitalista. Eso hoy ya no pasa. Ni de cerca. Ni parecido. ¿En el futuro? Veremos…

Columnista invitado

Miguel Mazzeo

Profesor de Historia y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor titular regular de la UBA y de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC-Facultad de Ciencias Sociales-UBA) y de la UNLa. Educador popular, participó y participa de espacios de formación de diversas organizaciones de Nuestra América. Escritor, autor de varios libros publicados en Argentina, Venezuela, Chile, Perú y el Estado Español; entre otros títulos se destacan: ¿Qué (no) Hacer? Apuntes para una crítica de los regímenes emancipatorios; Introducción al poder popular. El sueño de una cosa; Poder popular y nación. Notas sobre el Bicentenario de la Revolución de Mayo; El socialismo enraizado. José Carlos Mariátegui: vigencia de su concepto de “Socialismo práctico”; El hereje. Apuntes sobre John William Cooke; Marx populi. Collage para repensar el marxismo; La comunidad autoorganizada. Notas para un manifiesto comunero

Nota

Charla de Miguel Mazzeo sobre Alicia Eguren, en ocasión de la presentación de su libro Alicia en el País. Apuntes sobre Alicia Eguren y su tiempo; Cátedra Ernesto Che Guevara de la Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, 18 de noviembre de 2022.

Bibliografía referida

Mazzeo, Miguel. Alicia en el País. Apuntes sobre Alicia Eguren y su tiempo, Buenos Aires, Colihue, 2022.

Hernández Arregui, Juan José, La formación de la conciencia nacional, Buenos Aires, Plus Ultra, 1973.

Seoane, María. Bravas. Alicia Eguren de Cooke y Susana Pirí Lugones. Dos mujeres para una pasión argentina. Buenos Aires, Sudamericana, 2014.

Eguren, Alicia, Escritos, Buenos Aires, Colihue, 2023. Introducción, selección y notas: Santiago Allende, Nicolás del Zotto y Emiliano Ruiz Díaz.

Perón, Juan Domingo, La fuerza es el derecho de las bestias, Buenos Aires, El Minorista, 1956.