(viene de la edición anterior)

“El periodismo y la correspondencia con su continuidad literaria

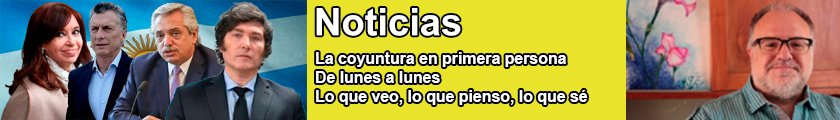

“Mientras escribía los relatos breves que serían parte de Mundo animal, el autor mendocino fue llevando a cabo una destacada actividad como periodista. En 1941, inicia sus publicaciones en La Semana y en el diario La Palabra. Dos años después, publica en la revista Millcayac, entre otros artículos, «Animales mendocinos son mayoría en nuestro zoológico». No solo este artículo, sino «todas sus notas periodísticas -como señala Liliana Reales en el prólogo a Escritos periodísticos (1943-1986)- están marcadas por algunos procedimientos que se observan en su obra literaria» (2016: 19)10. Es así que, muchos de los núcleos temáticos de sus ficciones, novelas y cuentos, pueden encontrarse en sus notas periodísticas, entre otros temas; también la fascinación por el cine, el interés por las crónicas de sucesos trágicos. De este modo, Di Benedetto en esta actividad de su escritura también innova y renueva los géneros periodísticos, particularmente la crónica, la entrevista, la crítica cinematográfica y el comentario editorial sobre la problemática de su tiempo.

“Además, aparecen algunas notas en el diario La Libertad y sus crónicas sobre el terremoto de San Juan de 1944 (16 y 17 de enero de 1944). A la vez, cuentos y artículos, en las revistas Mundo Argentino, El Hogar y colabora en La Nación de Buenos Aires. Luego, en 1945, con apenas veintitrés años, entra a trabajar en el diario Los Andes, uno de los matutinos más importantes de su provincia. En este medio gráfico será cronista, jefe de redacción de la sección Espectáculos, se ocupará de las reseñas críticas de libros, de los estrenos cinematográficos y asistirá como invitado a festivales de cine internacionales, en Europa y en Mar del Plata. Su trabajo en este diario, a lo largo de más de treinta años hasta 1976, se convertirá en una ocupación paralela a la de su producción literaria. A igual que algunos escritores de su época, será un periodista relevante. Así como Roberto Arlt, que se jactaba de tener el perfil moderno de un periodista escritor que, con una cámara de fotos Kodak recorría su país y el mundo escribiendo crónicas periodísticas de sus viajes, Di Benedetto visitó ejerciendo su rol de periodista Perú, Bolivia y varios países de Europa.

“Por esta trayectoria, el escritor afirmó en su ya citada «Autobiografía» lo siguiente: Conseguí ser periodista. Persevero. Y efectivamente, perseveró toda su vida. En 1956, el año que publica Zama, considerada por la crítica de manera unánime como la más importante de sus novelas, conoce a Jorge Luis Borges, quien ha viajado a la ciudad de Mendoza para recibir el título de doctor honoris causa por la Universidad de Cuyo y para participar en las Jornadas de Cultura Británica. Di Benedetto aprovecha esa visita del ya prestigioso escritor de Buenos Aires y le realiza para Los Andes una entrevista muy original. En realidad, publica en el diario una conversación con el autor de Ficciones (1944) y otros libros. En ella, Borges expresa observaciones sobre la literatura y la situación de la cultura argentina en ese momento, que pasa por una circunstancia de cierta perturbación política después del golpe militar de 1955 y del repudio instaurado del nuevo gobierno contra los partidarios del derrocado presidente Perón. La conversación se reduce a transcribir algunas opiniones de Borges. Ante la pregunta de Di Benedetto sobre qué piensa de la literatura nacional en esas instancias, Borges señala que hay un déficit de la cultura y que su recuperación será parte de la convalecencia del país (2016: 91-93)11.

“Dos años después, en 1958, Di Benedetto viaja a Buenos Aires, invitado a dar una conferencia sobre el género fantástico en la Biblioteca Nacional por Borges, que es el director nombrado un par de años antes por el gobierno militar del golpe de 1955, con el consenso de Victoria Ocampo y los escritores del grupo Sur. En una entrevista que le hace el diario La Prensa, Di Benedetto refiriéndose al género fantástico expresa: Gracias a Borges me introduje en la literatura fantástica, en su esqueleto y en su significación. Piensa también que el género tiene que ver con el erotismo y el psicoanálisis, y luego señala que por último vino la lente con que lo fantástico descubre la realidad. Los cuentos fantásticos son realidades (Néspolo, 2004: 42)12.

“La búsqueda de renovación narrativa de Di Benedetto se encuentra también en la mezcla y conjunción que hace de los géneros -por ejemplo, con el cuento y la novela en El Pentágono (1955)-, que se vincula con la tradición de la vanguardia literaria histórica, en la que se acentúa la presencia de lo fantástico con la intención de ensayar nuevas formas y configuraciones discursivas, en parte apelando a la variación narrativa del clásico tema de las relaciones amorosas y la infidelidad a través de la fragmentación, la reiteración de construcciones de carácter geométrico y a los cambios de perspectivas sobre distintos conflictos y situaciones temporales y espaciales de celos, abandonos, separaciones y sentimientos de atracción y odio. En cuanto a lo fantástico, existen situaciones donde una mujer llamada Laura quiere tanto a un contrabajo, su instrumento musical, que puede vivir dentro de él con su familia como si fuera su casa. Es más, una vez casada, su flamante marido le cede una vivienda de verdad a sus suegros, para quedarse con su mujer un poco más cómodos dentro del contrabajo. Otros cambios realizados por el marido, dejar el viejo contrabajo por uno nuevo, provocan que Laura lo abandone (1955: 33-37). Como describe Julio Premat, este libro es una serie de variaciones del tema clásico del adulterio, lleva al estallido del relato único a las formalizaciones de las relaciones amorosas en triángulos y pentágonos, y a una repetición de lo mismo (2015: 9)13. Efectivamente, Di Benedetto opta en este libro por elegir un tipo de narración que se opone a la narración lineal y propone un nuevo modo de narrar, basado en la deconstrucción fragmentaria y repetitiva de un conjunto de relatos o variaciones «geométricas» del tema narrado. Algo tal vez parecido, salvando las distancias, de lo que hace Cortázar años después en Rayuela (1962). De esta «novela con forma de cuentos», como se subtitula en la tapa de la primera edición del libro, algunos críticos como Malva Filer (1982) advierten que se publica unos años antes de que los franceses impulsaran la novela de la mirada14. Por otra parte, las palabras del mismo Di Benedetto esclarecen sus propósitos estéticos de renovación cuando los expone en la segunda edición del libro con el título de Anabella. Novela en forma de cuentos, en 1974. El escritor afirma en el prólogo titulado «Indicios»:

“Transcurría la década del cuarenta y saturado de novela tradicional -sin negarla, antes bien, deslumbrado y apasionado por sus exponentes clásicos- acometí el atrevimiento, en grado de tentativa, de contar de otra manera. Por lo cual provoqué esta novela en forma de cuentos (1974: 12)15.

“Reconoce también en este texto algunos cambios de sus influencias, cuando señala que en la primera edición estaba bajo el influjo de Pirandello (Seis personajes en busca de autor), de Dostoyevski y, que hacia 1973, una reciente incidencia perturbadora de Joyce lo ha alcanzado. Quizás pueda agregarse que el debate planteado sobre una posible influencia de la novela objetivista francesa en la obra de Di Benedetto por cierta crítica, sea solo un equívoco, ya que los escritores franceses de la «novela de la mirada» (Alain Robbe-Grillet, especialmente) también podrían haber sido influidos por el nuevo cine europeo contemporáneo, tal como probablemente sucedió con Di Benedetto. Después de un lúcido y valioso análisis de las estrategias narrativas de este singular libro, Jimena Néspolo llega a la conclusión de que El pentágono destruye también la categoría de verdad que, en distinto grado, invocan necesariamente los discursos que se mantienen dentro de los cánones realistas. Y agrega que Di Benedetto postula otra verdad, a la que podemos asistir sumergiéndonos en las modalidades de lo fantástico que sus textos convocan (2004: 74-75)16.

“El escritor mendocino, al año siguiente de El pentágono, inicia otra variación decisiva en su narrativa con la publicación de su novela Zama (1956). En esta obra, se encamina por una modalidad ficcional en la que desarrolla fluidamente cambios por momentos de lo onírico a lo real, donde la desesperanza y angustia del personaje narrador avanza hacia la ansiedad de la espera y hacia su propia autodestrucción de una manera consciente. De esta forma, se instala una reflexión desolada, que el protagonista va gradualmente expresando. Sobresale también, un alejamiento de las modalidades de la novela histórica tradicional. Ante la clásica representación arqueológica de un momento histórico, Di Benedetto propone la invención de un mundo imaginario situado en el pasado, sin utilizar un lenguaje de época ni referencias costumbristas, pero sí con un sentido simbólico que convoca a una lectura desde el presente. En esta elección de modificaciones con el género, según Saer, el pasado no es más que el rodeo lógico, e incluso ontológico, que la narración debe dar para asir, a través de lo que ya ha perimido, la incertidumbre frágil de la experiencia narrativa, que tiene lugar del mismo modo que su lectura, en el presente (1986: 1-2)17. No olvidemos que Zama es contemporánea en la década de 1950 de novelas que renuevan la literatura latinoamericana, como La vida breve (1950) de Onetti, El sueño de los héroes (1954) de Bioy Casares, Pedro Páramo (1956) de Rulfo y los dos primeros libros de cuentos antes mencionados de Julio Cortázar”.

(continuará)

Un cuento de Antonio Di Benedetto

Amigo enemigo

Eran de mi padre / quedaron para mí. Quizás nunca los tocaré. Son dos cajones de libros de química antigua que alternan con cabalísticos, astrológicos y qui románticos. Con los de química no quería hacer nada bueno: falsificar vinos y licores. Creo que lo hizo, porque son más efectivos que cualquiera de los otros, el adivinador de la lotería, por ejemplo. Han venido conmigo a todas las pensiones porque no me atrevo a venderlos ni a tirarlos. Tienen algo de mi padre o él tenía algo de ellos, y yo nada tengo de él, excepto esto.

Excepto esto y la mudez. No era mudo él, no. Pero fue por él, Yo tenía diecinueve años y estaba enamorado. Entré en el baño y ahí estaba mi padre, en la bañera, bajo la lluvia, sí; pero colgado del caño de la flor.

* * *

El pericote, que de tan joven podía confundirse con un ratón, entró de día, en la siesta, quizás en fuga de alguna persecución infantil. Los chicos se bañan ahí al fondo, en el canal, bajo el sauce. Pasan las horas desnudos, alborotando. Hacen puntería sobre alguna lata o sobre algún animalejo. Escarban las cuevas. De vez en atando muere alguno, alguno de los chicos, se entiende, que muere ahogado.

El pericote se iría, sí, apenas digerido el miedo al amparo de los cajones surtidos de cábalas de mi padre. Mi padre habría; dicho: “Pobreza; anuncia la pobreza”. Yo, de pensarlo, tendría que haber preguntado: “¿aún más?”.

Proseguí convocando el sueño, que, despreocupado de mí, hacía las cosas a medias: no me tomaba del todo.

* * *

Por esa imposibilidad de participar en la conversación, uno, claro, se exime de atender y nadie se molesta por ello. Rovira, un periodista que acostumbra contar cosas y que me contó esta historia, decía algo para todos. Yo percibí distintamente sólo la palabra “Hamelín” (o “Hameln”, no memoro bien) y las demás no, como si se mira la tela y se descuida el marco. Pero no hice nada con ella, porque no la había buscado ni me interesó nada más que por el sonido.

Después, sólo después, yendo a la habitación, en unos instantes se me presentó todo lo que pude recordar entonces, que es todo lo que sobre eso puedo recordar. “El tesoro de la juventud” y “El flautista de Hamelín”. Un yiejito de melena larga y blanca que toca un cornetín y multitud de ratas que pasan junto a él y se arrojan a un río. Con el dibujo una poesía -“del escritor inglés…”- qué habla de flauta, no de cornetín, y dice que las ratas siguieron, corrió encantadas, al flautista, y seguían y seguían y cayeron todas al agua y el pueblo se libró de la plaga. Pero había más tarde una venganza y no sé de quién, si de las ratas sobre el flautista o del flautista sobre la gente del pueblo, porque no le pagaron.

Quizás, me dije, el pericote esté todavía en mi pieza. Quizás venga su compañera o alguna otra que le guste y hagan cría. Quizás de este modo desde mi pieza podría lanzar sobre toda la pensión, sobre toda la ciudad, una plaga de pericotes. Pero yo no quería hacerle mal a nadie. Pensaba nomás.

* * *

Esa noche el pericote estaba allí, dentro de un cajón. Tarde, en mi desvelo, meditando otras cosas de la influida, lo escuchaba roer su alimento nuevo: los libros de mi padre.

Le di un puntapié al cajón, pero después siguió. Seguí yo tarnbién, escuchándolo.

Esos libros me resisten, mas quiero conservarlos. No quería que el pericote se los comiera. Le llevé pan, miga. La introduje por las rendijas y esa noche no escuché sus dientes moliendo papel. Siempre le llevé migas, pero no todas las noches se conformó con las migas, No obstante, algo hacía yo por la salvación de los libros.

Tomaba las sobras de la mesa del comedor. No me gusta lo bastante nada más que la corteza del pan. Dejo la blanca y pesada pulpa. Más aún desde que una señora atemorizaba a su niño -delante de mí, la malvada- diciéndole que no comiera miga, que engorda, que la miga es el alimento de los tontos y de los mudos.

Siempre he prescindido de la miga, pero antes nunca cargaba con ella en mis bolsillos. La muchacha lo sabía y me preguntó por qué lo hacía ahora. Quise ser humorista y le escribí en mi cuadernillo: “Es para mi hijo”. Pero no le hizo gracia. Otra noche se acordó de mi respuesta al verme recogiendo migajas sobrantes de todos los pensionistas y me preguntó cuántos años tenía ya mi hijo. No supe qué contestarle, porque deseaba seguir la broma y no se me ocurría nada ingenioso. Pero ella estaba festiva y sin esperar respuesta a la primera pregunta me hizo una segunda: “¿Cómo se llama su hijo?”. Ahí, con su café, hablaba Rovira. Contaba de las guerras o de alguna guerra. Yo anoté en mi cuadernillo, para la muchacha: “Guerra”.

-¡Je! Se llama Guerra. Un nene que se llama Guerra.

Entonces me fue fácil, también por el éxito, la respuesta a la primera pregunta: “Tiene los años de la humanidad y todavía más”. Pero ella ya no me entendió.

* * *

Yo escribía algo, una carta, y crujió la tapa del cajón puesto arriba. Era la tapa del cajón de arriba presionada desde adentro y astillándose segundo a segundo.

No podía ser alguna fórmula de mi padre, debía de ser el pericote, que yo tenía olvidado, olvidado ya por tres días, con la emoción de haber recibido esa carta de mi hermana, al cabo de tantos años. No estaba solo, no.

No estaba solo en el mundo, no; pero en ese momento, en la pieza, tan tarde, sí, y sin voz, que me hizo tanta falta cuando asomó y sacó la cabeza gorda de bestia cebada, cuando puso afuera -engendro asqueroso- medio cuerpo desmesurado y dos patitas todavía minúsculas. Era un monstruo repelente y fiero que me miraba como en reclamación, como anunciando castigo, venganza, y allí voy por ti mientras te revuelves en la impotencia de tu propio espanto.

No podía salir aún porque la panza le resultaba, seguramente, demasiado voluminosa, y un escaso lapso de tregua a mi pavor, vergonzoso pero justificado, me sirvió para escapar de la silla y subirme a la cama.

Forcejeó más y se arrojó, se arrojó hacia mí; cayó como un derrame de leche condensada, de puro gordo y graso, de pura miga y papel. Y grande, deforme, pelando dientes, avanzaba, avanzaba, arrastrado, gomoso, hasta que sentí en mi mano la lapicera y se la lancé como un puñal. Se le clavó en el lomo y vi la sangre brotar en un chorro mugriento, curvo, decadente pero continuo en su manar.

Desfallecí. Caí en mi lecho, boca arriba, abandonado, vencido. El miedo y el asco me forzaban a la lasitud fatal y me forzaron, ¡oh, maravilla!, me forzaron un aliento de voz que yo no sabía qué era y creí sería, deseé que fuese. Una flauta. Y mi arroyito de voz era el terror afinándose en música al paso por una flauta.

* * *

Ha quedado el rastro de sangre hasta el canal. Yo no pude verlo, nunca podría verlo. Y sin embargo lo veo. Lo veo desplazándose como una bola lustrosamente inmunda con un lapicero hundido en un hoyo de tinta roja.

Fuente

Vida y obra de Antonio Di Benedetto, por Carlos Dámaso Martínez (IIEAC de la Universidad Nacional de las Artes – ILH de la Universidad de Buenos Aires)

Notas

1. Antonio Di Benedetto, «Autobiografía», en Cuentos completos (2006), Edición al cuidado de Jimena Néspolo y Julio Premat, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2015, p. 35. (Es un texto escrito por Di Benedetto en 1986 por encargo para una publicación de Alemania Occidental).

2. Jimena Néspolo, Ejercicios de pudor. Sujeto y escritura en la narrativa de Antonio Di Benedetto, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2004, p. 29. Di Benedetto reconoce, según Néspolo en este libro, la autoría del mencionado cuento en la Encuesta de la literatura argentina contemporánea, Buenos Aires, CEAL, 1982, p. 409.

3. Jacques Rancière, Política de la literatura, Traducción de Marcelo G. Burello, Lucía Volgenfang y J. L. Caputo, Buenos Aires, Ediciones del Zorzal, 2011.

4. Antonio Di Benedetto, Mundo animal, Mendoza, D’Accurzio, 1953.

5. Cita de Antonio Di Benedetto en la «Introducción» a la primera edición de Mundo animal, Mendoza, D’Accurzio, 1953, p. 9, incluida en Jimena Néspolo, op. cit., p. 39.

6. Juan José Saer, «Zama, la obra de Di Benedetto, entre el olvido y la incomprensión», Clarín, Cultura y Nación, Buenos Aires (20 de noviembre de 1986), pp. 1-2.

7. Giorgio Agamben, Lo abierto, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2007, p. 142.

8. Sofía Criach, «Animal/humano: proximidades y fronteras en Mundo animal y otros textos de Antonio Di Benedetto», Anclajes, Santa Rosa, La Pampa, vol. 22, n.º 2 (mayo-agosto de 2018), pp. 35-56.

9. Italo Calvino, Seis propuestas para el próximo milenio, Madrid, Siruela, 1996.

10. Ver esta nota y otras más de Di Benedetto en Escritos periodísticos (1943-1986), Investigación, selección, prólogo y notas de Liliana Reales, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2016, pp. 51-59. Para ampliar el conocimiento de la actividad periodística de Di Benedetto puede leerse el relevante prólogo de esta edición, pp. 7-46.

11. Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos (1943-1986), Investigación, selección, prólogo y notas de Liliana Reales, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2016, pp. 91-93.

12. Armando Almada Roche, «Antonio Di Benedetto: entre los grandes narradores argentinos», La Prensa, Buenos Aires (26 de febrero de 1986), p. 6. Cita y referencia tomada de Jimena Néspolo, Ejercicios de pudor. Sujeto y escritura en la narrativa de Antonio Di Benedetto, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2004, pp. 41-42.

13. Julio Premat, «Introducción» a Antonio Di Benedetto (2006), Cuentos completos, Edición al cuidado de Jimena Néspolo y Julio Premat, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2015, pp. 5-31.

14. Malva E. Filer, La novela y el diálogo de los textos. «Zama» de Antonio Di Benedetto, México, Oasis, 1982.

15. Antonio Di Benedetto, «Prólogo» a Anabella. Novela en forma de cuentos, Buenos Aires, Orión, 1974. Esta cita ha sido tomada del libro citado de Jimena Néspolo, op. cit., p. 62.

16. Jimena Néspolo, op. cit.

17. Juan José Saer, «Zama, la obra de Di Benedetto, entre el olvido y la incomprensión», Clarín, Cultura y Nación, Buenos Aires (20 de noviembre de 1986), pp. 1-2.

18. Lucía González Makowski, «Zama y la identidad fragmentada: lectura de una transposición», Trasvases entre la literatura y el cine, Málaga, n.º 2 (2020), pp. 315-324.

19. Sofía Criach, «El hombre americano en Zama de Antonio Di Benedetto: una lectura desde la filosofía de Arturo Roig», Revista Intersticios de la política y de la cultura, Córdoba, n.º 8 (2015), pp. 25-44.

20. Celia Zaragoza, «Antonio de Di Benedetto: “los cuentos de mi madre me enseñaron a narrar”», Crisis, Buenos Aires, n.º 20 (diciembre de 1974), pp. 40-44.

21. Noé Jitrik, La nueva promoción, Mendoza, Versión, 1959, pp. 12-51.

22. Jimena Néspolo, op. cit.

23. «Don Antonio vuelve a la otra libertad», Entrevista de Miguel Briante en Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos (1943-1986), Investigación, selección, prólogo y notas de Liliana Reales, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2016, p. 551.

24. Las citas de «Declinación y Ángel» pertenecen a la edición en Antonio Di Benedetto, El juicio de Dios, Buenos Aires, Orión, 1975.

25. Hans-Robert Jauss, Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética, Madrid, Taurus, 1986. «Estética de la recepción y la comunicación literaria», Traducción de Beatriz Sarlo, Punto de Vista, Buenos Aires, n.º 12 (julio-octubre de 1981), pp. 34-40.

26. Antonio Di Benedetto, Los suicidas, Buenos Aires, Sudamericana, 1969.

27. Jorge Luis Borges, «Leyes de la narración policial», en Textos recobrados, Buenos Aires, Emecé, 2001. La edición original fue publicada en Cuadernos mensuales de cultura, Buenos aires, n.º 1 (mayo de 1933).

28. Recibe el Premio del Concurso Nacional de cuentos otorgado por el diario La Razón por su cuento «Caballo en el salitral» en 1958 y publica «El puma blanco» en Ficción, Buenos Aires, n.º 19 (mayo-junio de 1959), p. 19.

29. Jimena Néspolo lo señala en su libro ya citado, pp. 124-125 y Julio Premat en «Introducción» a Antonio Di Benedetto (2006), Cuentos completos, Edición al cuidado de Jimena Néspolo y Julio Premat, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2015, p. 24.

30. El concepto de hipotiposis es formulado por Umberto Eco en «Los semáforos bajo la lluvia», artículo incluido en Sobre literatura, Barcelona, 2020. Por su parte, Roland Barthes amplía el concepto en «El efecto de la realidad» en su libro El susurro del lenguaje, Barcelona, Paidós, 2014.

31. Consultar Analía Capdevila, «Walsh y el policial argentino. Los casos del comisario Laurenzi», Revista de Letras, Rosario, n.º 5 (1997).

32. Cita epígrafe del prólogo en «Rastros de una escritura» de Liliana Reales en Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos (1943-1986), Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2016, pp. 15-16.

33. Antonio Di Benedetto (1956), Zama, Buenos Aires, CEAL, 1967, pp. 108-109.

34. Natalia Gelós, Antonio Di Benedetto periodista, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011.

35. El libro está dedicado con el agradecimiento: «Al Premio Nobel de Literatura Heinrich Böll y al gran escritor Ernesto Sábato que bregaron por mi libertad en altas instancias».

36. Antonio Di Benedetto (2006), Cuentos completos, Edición al cuidado de Jimena Néspolo y Julio Premat, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2015, p. 504.

37. Jimena Néspolo (2004) en su libro ya citado (pp. 306-307) menciona el concepto de fábula mística de Michel de Certau en su libro titulado La fábula mística en el siglo XVII y XVIII, México, Universidad Iberoamericana, 1994, p. 14.

38. Roberto Bolaño, «Sensini», en Llamadas telefónicas, Barcelona, Anagrama, 2007, p. 21.

39. Nicolas Bourriaud, Radicante, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2009.