La Argentina y las transiciones. La problemática ecuación entre lo perdurable y lo disruptivo [1]

María Carolina Ferraris Salas [2]

“Las Malvinas son argentinas,

los desaparecidos también” [3]

Delia Giovanola, Abuela de Plaza de Mayo, 1982

“Señores jueces: quiero renunciar a toda pretensión de originalidad

para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me

pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino.

Señores jueces: nunca más” [4]

Julio César Strassera, Fiscal General, 1985

Introducción

El denominado proceso de «transición a la democracia» en la Argentina nos remite al gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y es recordado especialmente por la investigación y juzgamiento de los comandantes militares, máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar a muy poco de la implosión de ese régimen, que ocupó el poder entre 1976 y 1983. En el contexto latinoamericano y mundial, los juicios y la ruptura con la dictadura, así como la voluntad de no negociar impunidad para los militares, es considerado un ejemplo de proyección internacional.

En efecto, la transición argentina tuvo elementos fundamentales que la distinguen de los países de la región, en parte por el “colapso” del régimen militar, que dificultó la imposición de condiciones de impunidad y la permanencia en enclaves de poder por parte de las Fuerzas Armadas. El hecho de que el proceso argentino sea considerado ejemplar en términos de “justicia y verdad” sobre los crímenes cometidos por ese régimen, ha desdibujado un poco buena parte del rol que desempeñaron tanto los condicionamientos históricos estructurales, como las contingencias en las correlaciones de fuerzas que fueron claves para el derrumbe de la dictadura.

Este trabajo pretende revisar cómo en la Argentina, luego del golpe de 1955 y tras débiles intentos democráticos, limitados por diversos factores, las dictaduras de 1966 y de 1976 significaron la concreción de anhelos para muchos sectores de poder concentrado. Los golpes militares comenzados en junio de 1966 y marzo de 1976, lograron aunar las voluntades de gran parte de las Fuerzas Armadas argentinas, de la jerarquía de la Iglesia Católica y de algunos expertos civiles, los ‘tecnócratas’ argentinos, representantes de las élites de poder concentrado (dueños de la mayor parte del aparato productivo argentino: grandes porciones de tierra, grandes empresas, grandes bancos).

La Junta Militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) sumó a ello el máximo nivel de terrorismo de Estado y violaciones a los Derechos Humanos llevados a cabo en la Argentina, con la triste culminación de la Guerra de Malvinas. Desde el retorno a la democracia en 1983, con la presidencia de Raúl Alfonsín, las fuerzas democráticas del país protagonizan una pugna constante por mantener la solidez institucional y la independencia económica, frente a los corrosivos embates de esos sectores civiles que no se resignan a la pérdida de privilegios.

A partir del Juicio a las Juntas, la construcción de una verdad sobre el pasado en la Argentina se transformó en una de las aristas centrales de la transición. La producción y difusión de conocimiento sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos, se convirtió, además, en parte integral de la vida cultural y política del país. Siguiendo a Diego Galante, se puede afirmar que “la construcción de una verdad jurídica -la criminalidad del régimen de desaparición- y la construcción de una verdad política -el valor de la democracia como principio de ordenamiento social-, cada una de ellas atravesadas por narrativas encontradas en cada uno de esos campos, se entramaron en un fenómeno discursivo más global que el juicio dispuso en escena.”[5]

Nos interesa dejar en claro algunas cuestiones terminológicas que refieren a lo conceptual. Cuando hablamos de transición democrática, siguiendo los postulados de Waldo Ansaldi, nos referimos a un sistema político con ciertas características sustanciales: libertad de asociación, de opinión, de prensa y de funcionamiento de los partidos políticos; pluralismo político e ideológico; separación de los poderes del Estado; observancia -no exenta de limitaciones- de los derechos humanos, y realización de elecciones libres, sin proscripciones. [6] Sin embargo, entendemos que el debate se enriquece con la incorporación de la categoría de “consolidación”, utilizada por Guillermo O’Donnell. La consolidación se extiende entre la asunción del gobierno democrático y el momento en que desaparece el peligro de un retorno al pasado autoritario. Desde esta perspectiva, finalizar la transición en la transferencia del poder autoritario a un gobierno elegido por la voluntad popular pareciera demasiado restrictivo. Además, el proceso electoral no garantiza el éxito del proceso transicional. Postula O’Donnell que separar la “transición” de la “consolidación” limita la primera al proceso electoral, mientras que la segunda incluye el momento más complejo (y riesgoso) del afianzamiento de las instituciones democráticas. [7] Ocuparnos de las tensiones, contradicciones y problemáticas de la “consolidación” excede las posibilidades de este trabajo, pero nos parece importante dejar planteada la cuestión.[8]

- La problemática del desarrollo en la Argentina

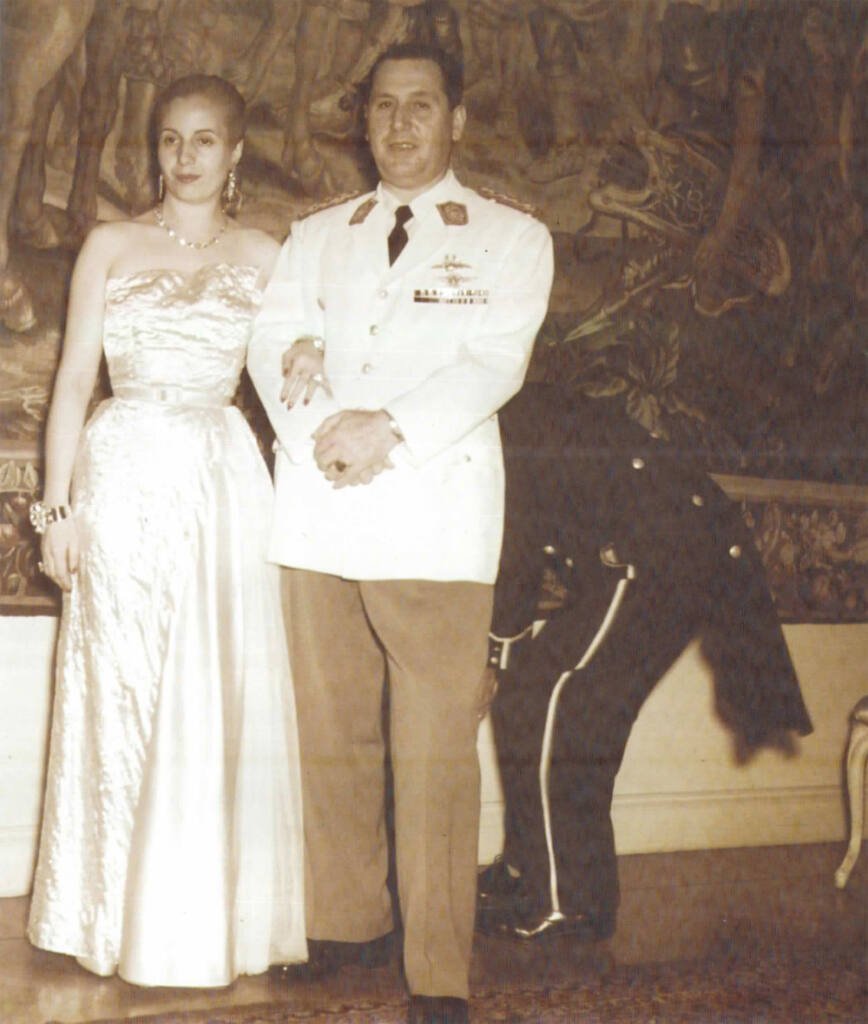

Luego del derrocamiento de Perón en septiembre de 1955, mediante la acción de la autodenominada “Revolución Libertadora”, e instalado el Gobierno Provisional con el general Eduardo Lonardi como cabeza ejecutiva, se retomaron algunos debates sobre el futuro económico de la Argentina; uno de ellos considerado insoslayable, el tema del desarrollo.

Desde fines de los años ’40 había adquirido gran fuerza en varios países de América Latina el estudio de la problemática económica de la periferia; se planteaba como uno de los objetivos centrales el abordaje integral del desarrollo, de tal manera que ocuparía, al menos durante los siguientes veinte años, a muchos de los teóricos de la economía de esos países. En la Argentina, uno de los precursores de las ‘teorías del desarrollo’, fue el economista Raúl Prebisch[9], quien contribuyó, además, con propuestas acerca de las políticas necesarias para promoverlo. Según él “podrían ser contrarrestadas por la industrialización y otras medidas de política económica”. [10] El economista proponía la necesidad de una política de “racionalidad y visión” de parte de los gobiernos de la periferia, así como de inversión en infraestructura para acelerar el crecimiento económico, para lo cual era indispensable una planificación.

Luego del golpe militar y el derrocamiento de Perón en 1955, Raúl Prebisch elaboró y entregó un informe en el que, mediante un diagnóstico sobre el estado de la economía argentina, puso sobre el tapete varios de los temas en torno a los cuales se alinearían las posiciones en la escena pública: las relaciones entre el país agrario y el país industrial; la función relativa del Estado y de la iniciativa privada en el desarrollo económico; el papel del capital extranjero en la economía nacional; el abastecimiento energético. Pero también se vio claramente la complicación que significaba la tarea de ‘desperonizar’ la economía y, al mismo tiempo, asimilar a ese enorme sector de la población argentina que había puesto sus esperanzas en el líder derrocado, al que seguía siendo fiel.

En este contexto, Arturo Frondizi (UCRI)[11] y el movimiento que orientó junto a Rogelio Frigerio, retomaron la profundización de las ideas, las teorías, las propuestas sobre política económica, agrupadas bajo el común denominador de ‘economía del desarrollo’ o ‘desarrollismo’.

La asunción al gobierno nacional por parte de Arturo Frondizi en mayo de 1958, fue uno de los elementos de renovación para estas teorías, que lograron un grado de generalización y penetración mucho más abarcativo; había un desarrollismo genérico que remitía a grupos intelectuales y políticos de variada extracción y que actuaban como focos propagadores. Estos focos estuvieron encabezados fundamentalmente por la CEPAL[12], confirmada como un centro de difusión intelectual por el grado de adhesión que concitaron algunos de sus esquemas conceptuales.

Algunos procesos internacionales reforzaron la atracción por los temas del desarrollo, como la Revolución Cubana que se presentó como un modelo alternativo para el mundo latinoamericano; como contrapartida surgió el programa de cooperación propuesto por Kennedy y conocido como “Alianza para el progreso”; también el catolicismo intentó quedar dentro del debate, con las encíclicas de Juan XXIII, Mater et Magistra (1962) y Pacem in Terris (1963).

Finalmente, la cuestión se instala también en el Ejército argentino; de la mano con la doctrina de la “Seguridad Nacional”, hizo fructificar en muchos el proyecto de una modernización por la vía autoritaria. Este pensamiento fue uno de los tópicos del discurso que el General Juan Carlos Onganía pronunció en 1964 en West Point y que se considera una suerte de acto fundacional de su futuro gobierno.

Los argumentos que compartían en general las tesis asociadas con la economía del desarrollo, más allá del objetivo de la industrialización y de las esperanzas puestas en ella como base de una economía nacional menos vulnerable a las vicisitudes del mercado internacional y como eje de una sociedad plenamente moderna, sostenían la necesidad de que la Argentina abandonara el rango de país especializado en la producción de bienes primarios y que el Estado debía ser el agente por excelencia que diese impulso a una estructura industrial integrada, así como al crecimiento económico en general. Si bien había divergencias en cuanto al alcance, la naturaleza y los campos de intervención estatal, así como en cuanto al papel y los ámbitos que se reservaban para la iniciativa privada, el criterio convergente era que la economía argentina sólo podría consolidar su movimiento de desarrollo económico mediante la participación activa del poder público.

- Los conflictivos ‘60s: se agudiza la polarización

Hasta comienzos de los años sesenta el desarrollismo en la Argentina se identificó con una propuesta gradualista, reformista y asociada con la democracia representativa. Pero a partir de mediados de esa década cobró cada vez más fuerza la idea de la modernización a través de una vía autoritaria.

La alternativa democrática desarrollista que se intentó en primera instancia, conformada a través del binomio Frondizi-Frigerio, sumó también el vocablo ‘integración’ con un doble sentido: político y económico. El término integración en sentido político hacía referencia a la unidad nacional, aludiendo a la necesidad de incorporar el peronismo a la vida política legal. En el sentido económico refería a la impostergable inserción de la Argentina en un mundo que marchaba hacia la integración, para lo que debía ‘desarrollarse’ como Nación industrial.

Frondizi asumió la presidencia el 1º de mayo de 1958, recibiendo los votos de una heterogénea mayoría que incluía a la Unión Cívica Radical Intransigente como también a un amplio arco procedente de posiciones que iban desde el nacionalismo al Partido Comunista; pero el caudal decisivo de sufragantes provino del peronismo proscripto, cuyo apoyo fue fruto de un acuerdo tramitado por Frigerio con Perón. Sin embargo, esta primera experiencia de integración y desarrollo fue malograda antes de cumplir su cuarto año: a fines de marzo de 1962 Frondizi fue derrocado luego del jaqueo incesante de las Fuerzas Armadas que lo acusaban alternativamente de servir al juego del comunismo o del peronismo.

Se sumó el contexto internacional en el que el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Cuba de Castro fue el episodio latinoamericano de la Guerra Fría; el Pentágono presionaba a los ejércitos del continente para comprometerlos en la lucha contra la ‘subversión comunista’. Los militares argentinos aceptaron el desafío ya que el argumento internacional de la cuestión proporcionaba una justificación ‘legítima’ a su lucha contra el ‘enemigo interno’; enemigo que, en dos modalidades, peronismo y comunismo, para ellos pronto se convirtió en una misma fuerza que había que combatir y destruir. Se convertirían así en garantes del orden económico y social para lo que debían multiplicar los organismos de seguridad e inteligencia, con el objetivo de controlar las actividades políticas.

El Ejército también arrastraba fuertes discrepancias internas, pero se consolidó una tendencia más moderada, que implementó una cierta legalidad orientada a celebrar elecciones entre marzo y junio de 1963. Las elecciones de julio de 1963 se realizaron nuevamente con el peronismo proscripto que proporcionó un 19,72 % de votos en blanco. El triunfo fue para la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Arturo Illia, que obtuvo un magro 25,15 % y le siguió Unión Cívica Radical Intransigente con 16,40 %.

Las cifras muestran la debilidad del gobierno de Illia. No resultará extraño, por tanto, que su presidencia fuera el blanco de proclamas sobre la necesidad de un cambio estructural imperativo. En síntesis, la percepción generalizada entre algunas élites de poder sobre la existencia de una crisis, la anomía del sistema político, el descreimiento respecto de los partidos, la débil legitimidad del gobierno surgido de las elecciones de 1963, el malestar de la derecha social, la cuestión peronista, la lectura e interpretación que de todo ello hacían muchos ideólogos, cristalizaron en un proyecto que, nuevamente, puso fin al orden civil, conforme a las reglas establecidas desde septiembre de 1955.

Detenernos un momento en esta reflexión, nos parece fundamental, porque mucho se ha escrito y dicho, y se sigue diciendo y escribiendo aún hoy, acerca de la Argentina fascista de los años ’40. No es nuestro objetivo entrar en esa polémica, pero sí lo es demostrar que fue a mediados de los ’60 cuando las ideas “fascistizantes”, ya cuajadas y masticadas, se hicieron eco entre aquellos que habían tomado las armas jurando ‘defender a la nación y al pueblo argentinos’. Esta prédica no fue inocente y, si pudo parecerlo en aquellos años, luego del golpe de 1976 y sus funestas consecuencias, quedó claro que las ‘enseñanzas’ de los ‘60 no cayeron en saco roto, sino que germinaron y el fruto fue la dictadura más pavorosa que padecimos los argentinos.

(continuará)

Columnista invitada

María Carolina Ferraris Salas

Profesora de Enseñanza Media y Superior en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Licenciada en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Doctora en Historia. Facultad de Filosofía y Letras – Universidad Nacional de Cuyo. Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Buenos Aires. Postdoctorado Judaism and Antisemitism, Hebrew University of Jerusalem. Postdoctorado en España: franquismo y transición a la democracia, Universidades de Granada y Autónoma de Barcelona. Cátedra “Historia Contemporánea”. Carrera de Historia. Facultad Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. Desde abril 2004 y continúa. Cátedra “Historia de las Ideas Contemporáneas”. Carrera de Geografía. Facultad Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. Desde abril de 2004 y continúa. Seminario de Licenciatura en Historia Contemporánea. Carrera de Licenciatura en Historia. Facultad Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. Desde abril 2004 y continúa. Directora Cátedra Libre “Derechos Humanos, Nación y Racismo”, desde 2014 y continúa.

Notas para la serie de tres entregas

[1] Esta es una versión ampliada de un trabajo previo presentado en el IX Congreso Internacional Historia de la Transición en España y publicado en Fernández Amador, M. y Florin Tudorica, A. (2022) “Transición a la democracia y bienestar social”. Almería, Espana. Silex.

[2] Créditos de la autora: Titular de Cátedra Historia Contemporánea, Directora Cátedra Libre “Derechos Humanos, Nación y Racismo”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina.

[3] Con motivo de la conmemoración de los 40 años de la guerra de Malvinas, el 4 de abril de 2022, la organización Abuelas de Plaza de Mayo, recordó que una de las doce fundadoras de dicha organización, Delia Giovanola, fue fotografiada en medio del conflicto, un jueves de “Ronda” con el emblemático pañuelo y un cartel en una de sus manos que señalaba: “Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también”.

[4] Alegato de Julio César Strassera, 18 de septiembre de 1985; en Ciancaglini, Sergio y Granovsky, Martín, Nada más que la verdad: el Juicio a las Juntas. La guerra sucia desde el golpe hasta las autocríticas militares. Buenos Aires, Planeta, 1995, p. 182.

[5] Galante, Diego. El juicio a las Juntas: discursos entre justicia y política en la Argentina. Libro digital, Universidad de La Plata, Universidad de Misiones, Universidad de General Sarmiento, 2019, p. 253.

[6] Ansaldi, Waldo. “Juego de patriotas. Militares y políticos en el primer gobierno posdictadura en Bolivia, Brasil y Uruguay”, en A. Pucciarelli (coord.), Los años de Alfonsín. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2006, p. 24.

[7] O´Donnell, Guillermo, “Ilusiones sobre la consolidación”, en Nueva Sociedad, Nº 180-181, Jul-Ago / Sep-Oct., 2002, pp. 311-332.

[8] La autora de este trabajo tiene prevista una segunda parte del mismo en la que se profundizará la evolución de la “consolidación” democrática desde 1984 hasta el presente.

[9] Raúl Prebisch se destacó como uno de los primeros en ocuparse del tema del desarrollo en América Latina y en la Argentina. En 1938 redacta la ‘Tercera Memoria del Banco Central de la República Argentina’ y a partir de entonces, se dedica en forma acabada y completa al análisis del papel que el Estado debe desempeñar para lograr el desarrollo en los países periféricos.

[10] Devés Valdés, Eduardo. El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Tomo II. Desde la CEPAL al Neoliberalismo (1959-1990). Buenos Aires, Biblos, 2003, p. 32.

[11] Unión Cívica Radical Intransigente.

[12] CEPAL: Comisión Económica para América Latina, establecida por Resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social, de febrero de 1948.

[13] Altamirano, Carlos. Bajo el signo de las masas (1943-1973). Buenos Aires, Ariel, 2001, pp. 376-386.

[14] Ejército Revolucionario del Pueblo.

[15] Partido Revolucionario de los Trabajadores.

[16] La deuda externa se multiplicó de 7.700 millones a 45.000 millones. Rapoport, Mario y otros. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000). Buenos Aires, Macchi, 2000, pp. 788-856.

[17] Ley 23.040, 22/12/1983.

[18] Decretos 157 y 158, 13/12/1983.

[19] Lo que mostró la investigación de la CONADEP -Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas- evidenciaba el carácter institucional y sistemático del sistema de desaparición forzada de personas y el carácter atroz de los crímenes cometidos. Todo ello puso en cuestión las nociones de «errores» y de «excesos» e impulsó a ampliar la investigación más allá de quienes habían dado las órdenes represivas.

[20] Ley 23049, 9/2/1984.

[21] Nino, Carlos S. “La política de DDHH en la primera mitad del período del gobierno democrático.” En Garzon Valdez, E. y otros (comp.) La nueva democracia argentina 1983-1986. Buenos Aires, Eudeba, 1988, p. 33.

[22] Alfredo Astiz militar que perteneció al Grupo de Tareas que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), se infiltró como espía en organizaciones de DDHH. Entre los delitos de lesa humanidad que cometió se cuentan casos de resonancia internacional.