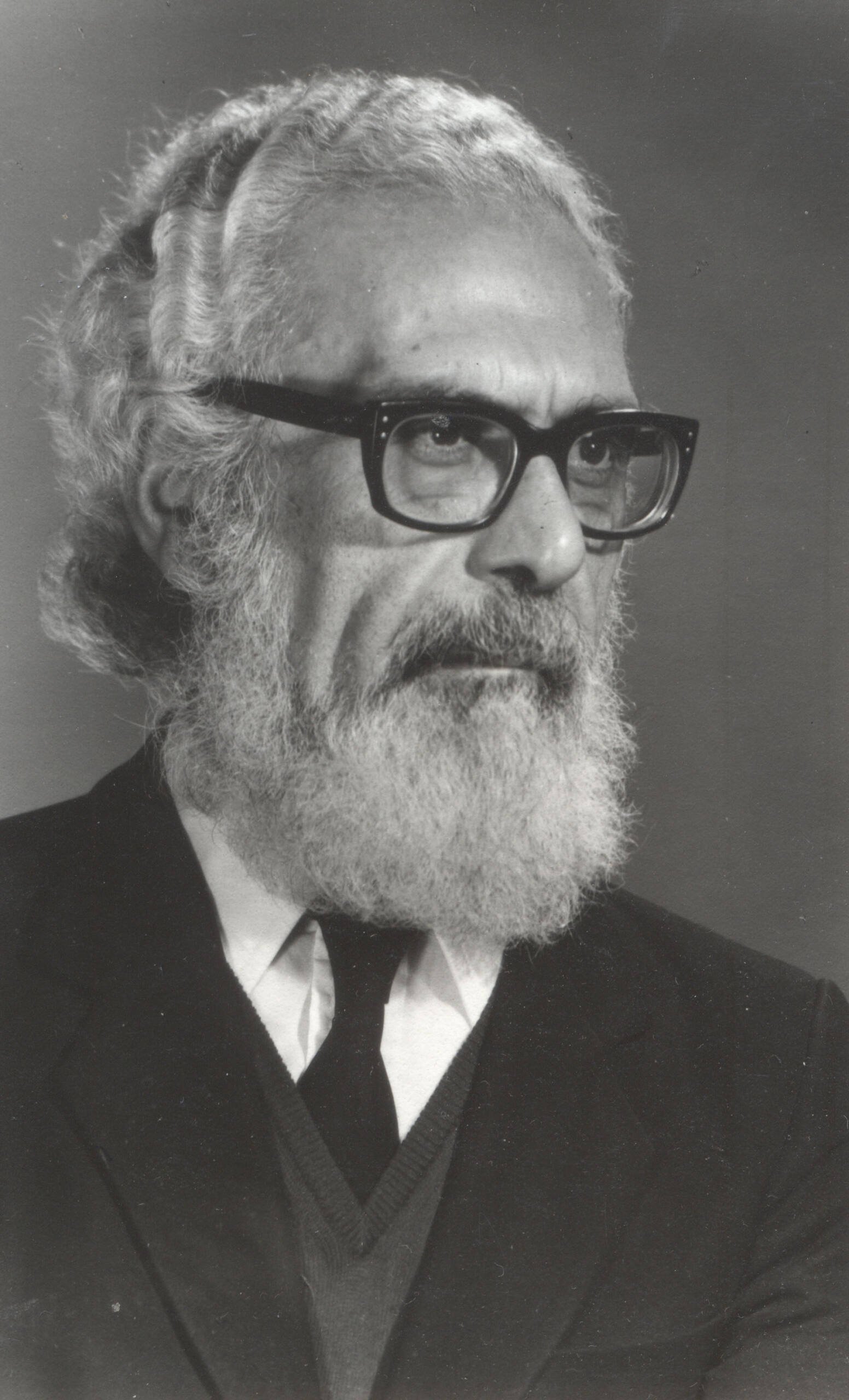

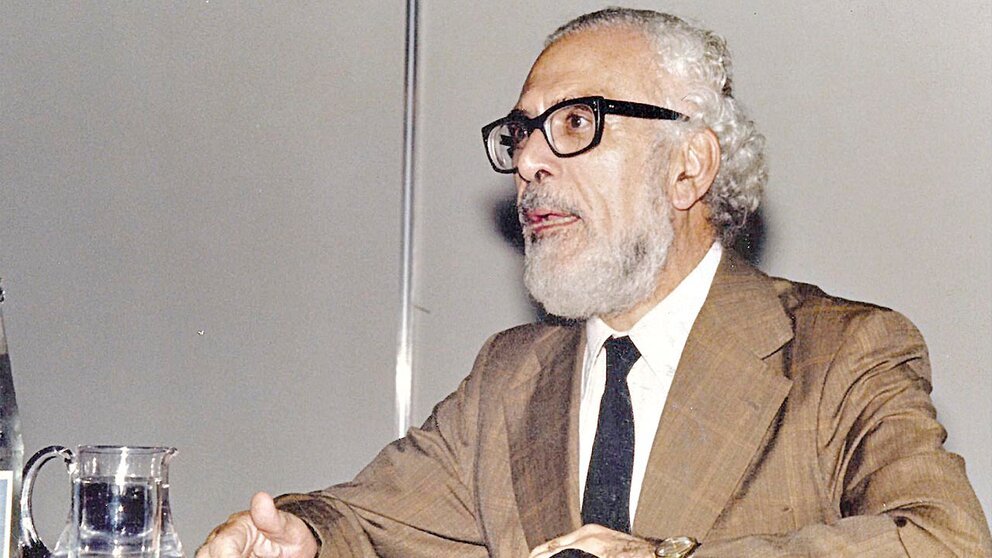

“Vida y obra de Antonio Di Benedetto

“Antonio Di Benedetto, después del reconocimiento de su obra durante las décadas del cincuenta al ochenta, por colegas, críticos y avezados lectores, fue un escritor algo olvidado desde su encarcelamiento en 1976 por el golpe cívico-militar instaurado en la Argentina, el exilio vivido en Europa desde su liberación en 1978 hasta 1984. Sin embargo, desde fines del siglo pasado y comienzo del XXI, la reedición de sus libros ha tenido una considerable repercusión literaria. Podría afirmarse que, en ese proceso de reconocimientos, tanto el interés de nuevas miradas en los estudios críticos, las tesis doctorales, la inclusión en los programas universitarios de literatura, como los homenajes culturales realizados y la difusión de su obra, contribuyeron a que Di Benedetto sea hoy un referente importante de la narrativa literaria argentina y latinoamericana.

“El haber nacido en Mendoza el 2 de noviembre de 1922, una provincia de la región de Cuyo de Argentina, “nací el día de los muertos del 22”, escribe en su «Autobiografía» y, por haber vivido en esta ciudad, es decir, en un territorio de Argentina, del llamado el interior del país, por su lejanía de Buenos Aires -el centro irradiador de una tradición literaria rioplatense-, lo situaron en una contingencia territorial distante de ese escenario principal de la cultura. El mismo Di Benedetto consciente de tal circunstancia, señala irónicamente en su «Autobiografía»: “Soy argentino, pero no he nacido en Buenos Aires1. No obstante, esta particular situación no le impidió iniciarse como escritor y trazar con su narrativa una búsqueda estética que lo diferenciara del regionalismo literario de su provincia y despertara la consideración atenta de Jorge Luis Borges, quien era ya hacia 1950 un escritor relevante en Buenos Aires. El relato corto, el cuento, por una parte, va a ser el género de las primeras narraciones de Di Benedetto, y el interés por la modalidad de la literatura fantástica renovadora de Borges, principalmente, quien junto a Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, la iniciaron hacia 1940 en Buenos Aires, con la Antología de la literatura fantástica (1940). Cuando Di Benedetto publica su primer libro en 1953, Mundo animal, recibe el premio de la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), en cuyo jurado se encuentra Borges. Como veremos después, las vinculaciones con el escritor de Buenos Aires tendrán otros puntos de contacto en una relación afable, aunque distante.

“La infancia de Di Benedetto transcurre en el espacio apacible de un pueblo de la localidad cercana a la capital mendocina, llamado Bermejo. Allí, a partir de 1927, inicia la escuela primaria en el establecimiento educativo Alejandro Mathus y continúa, ya en la ciudad de Mendoza, en la escuela Tiburcio Benegas. Sus padres, de ascendencia italiana los dos, son José Di Benedetto, nacido en Argentina, y su madre, Rosario (Sara) Fisígaro, de nacionalidad brasileña. La muerte de su progenitor en 1933 es un suceso que afecta sensiblemente al escritor, y, además, por las dudas de no saber si la causa del deceso fue o no un suicidio. Preocupación que, en una dimensión autobiográfica, aparece en la novela Los suicidas (1969). En el año en que muere su padre también, como señala Jimena Néspolo en Ejercicios de pudor (2004), un exhaustivo estudio sobre la obra de este escritor, empieza su primera aproximación formal a la literatura (2004: 30). Entre sus textos iniciales, hay unos poemas no mencionados por el autor, pero sí el de sus relatos, entre ellos, «Soliloquio de un príncipe niño», publicado en la revista escolar Senda (1934) por el poeta Américo Calí, uno de los autores del regionalismo literario mendocino, integrante de la Generación de 1925. El contacto de Di Benedetto con Calí se da al comienzo de sus primeros textos poéticos. Néspolo, no obstante, señala cierta influencia de este escritor en otro cuento reconocido por Di Benedetto, «Casi romance del sandiero» (1945)2.

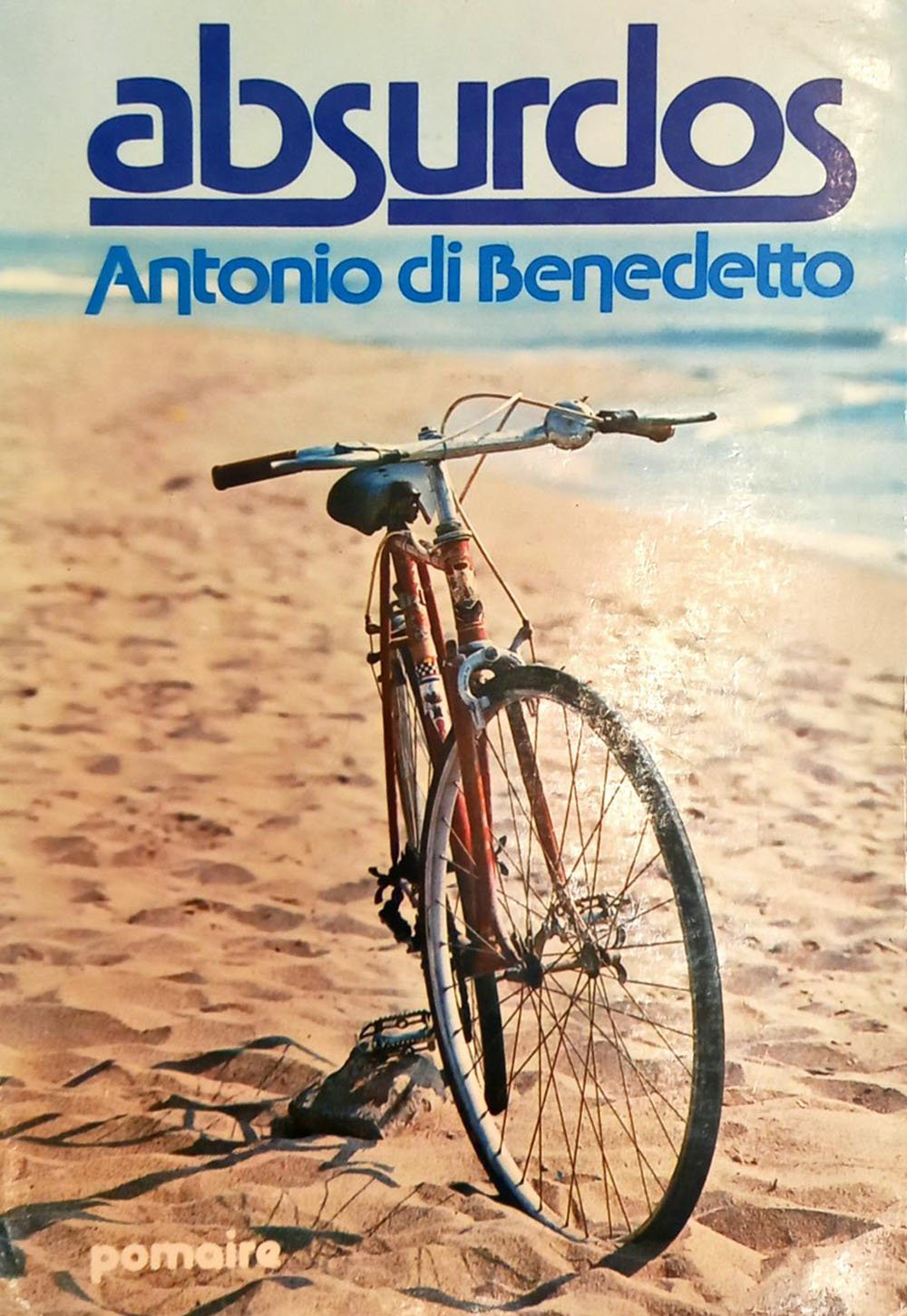

“El primer libro del escritor mendocino, Mundo animal (1953), publicado por la editorial D’Accurzio de Mendoza, evidencia en su búsqueda estética un giro narrativo que marca una diferencia con el localismo literario de su provincia y pone de manifiesto la decisión de realizar una renovación a través de la invención fantástica. Como diría Rancière (2011), Di Benedetto, en su inserción en el espacio del contexto literario de ese momento, escoge dentro de la «política literaria» posible, la estrategia de situarse entre la hegemonía del canon provinciano regionalista y el paradigma de la narrativa rioplatense, en el cual la modalidad de lo fantástico será un factor decisivo en el deseo de ser original3. Obviamente, como suele suceder con los grandes escritores, en esta primera muestra de sus narraciones, se entrevén también los lineamientos estéticos, estilísticos y temáticos de su proyecto literario.

“En su primera edición, incluye dieciséis cuentos, en la reedición del libro en 1971 en Buenos Aires saca dos relatos («De viboradas» y «Pero uno pudo») y, agrega, «La comida de los cerdos». Realiza también cambios en los títulos de algunos cuentos, y en la enunciación de varios de ellos, con lo que logra una mayor pluralidad de voces y enriquece las estrategias narrativas. Además, las convenciones del género fantástico (las metamorfosis, la fragmentación, las situaciones hiperbólicas y una evidente aproximación al modelo kafkiano) se acentúan con esas correcciones y actualizan en gran parte las formas narrativas, alejándose de lo fabulesco de la primera edición4. En el breve prólogo de la versión de 1953, Di Benedetto señala que busca colocar al lector en el juego de literatura evolucionada para internarlo en los misterios de la existencia5. Esta denominación de «literatura evolucionada» llevó a un sector de la recepción crítica a expresar que el escritor era autor de un «experimentalismo literario». Unos años después, Juan José Saer, gran admirador de la narrativa de Di Benedetto, refutó esa mirada de la crítica, cuando señaló que para la literatura no hay otro modo de continuar existiendo que ser experimental (1986: 1-2)6. Sin duda, la afirmación de Di Benedetto de su búsqueda de una «literatura evolucionada» responde centralmente a su intención de renovar la narrativa y, también, es otra estrategia de política literaria para oponerse, en el contexto de la década del cincuenta, a las poéticas del realismo. En este sentido, coincide tal vez sin proponérselo con las posiciones de escritores vinculados al fantástico y al grupo Sur. O, como interpreta Néspolo, para diferenciarse también de la tendencia literaria realista del grupo Contorno (2004: 40).

“Asimismo, no habría que olvidar que Horacio Quiroga ya en la década de 1930 escribe cuentos de la selva misionera y relatos con el mundo animal. A diferencia de Di Benedetto, aunque tiene también relatos fantásticos, el escritor rioplatense en los cuentos con anacondas (boas), yararás y yacarés ponía el acento en la existencia de un malentendido comunicacional entre hombres y animales que los llevaba al enfrentamiento violento y a la tragedia, mientras que Di Benedetto en su primer libro, se puede ver que predomina una mirada humanizada sobre los animales, algo que se aproximaba a ese proceso que, Giorgio Agamben (2007), caracteriza como un fenómeno de los últimos tiempos, al señalar que: la humanización integral del animal coincide con la animalización integral del hombre7. En el análisis del artículo sobre los animales mendocinos publicado en la revista Millcayac (10 de diciembre de 1945) y en el de Mundo animal, Sofía Criach (2018: 54) señala que en el dolor, en los cuerpos y sus necesidades, en la niñez y en la locura, en los estados afectivos de agresividad y pasión, el hombre revela un sustrato común compartido con otros seres vivientes8. El tema de este libro y su visión sobre la relación entre lo humano y los animales ha sido abordado también por un escritor de lo fantástico como Julio Cortázar, contemporáneo a Di Benedetto. Basta citar un relato emblemático de este autor como «Axolotl» de su libro Final de juego (1956) y el cuento incluido en Bestiario (1951) que tiene el mismo título que da al libro.

“En Mundo animal, lo fantástico se manifiesta de distintos modos en las construcciones de sus historias. «Mariposas de Koch», el primer cuento del volumen, narra una invasión de mariposas que penetran en el cuerpo del narrador protagonista y provoca un efecto terrorífico en el desenlace del relato, donde los escupitajos de sangre del personaje enfermo son mariposas ciegas porque han nacido en la oscuridad de su cuerpo. Otros relatos son construidos con procedimientos similares y se apela al horror, la locura y la crueldad como en «Nido en los huesos», «Bizcocho para polillas» y «En rojo de culpa». En este último el terror está presente en un ataque de ratas al cuerpo del narrador protagonista que le provocan la muerte. La presencia de las ratas puede asociarse con algunas de las narraciones de Kafka y también con cuentos de Horacio Quiroga como «Los cazadores de ratas» o la crueldad de «La gallina degollada» y la muerte trágica en «La miel silvestre».

“En muchos de los relatos, el tema de la muerte está presente en la trama narrativa. Así como hay ratas, también hay gatos en el cuento «Algo de misterio», un gato que vive en una sala de cine, el espacio preferido del interés por el séptimo arte de Di Benedetto. Entre las filiaciones literarias de estas ficciones, se advierten las trazas del fantástico y el terror de Poe. Otras variantes destacadas en el libro son los relatos que recurren a la ironía («Volamos»), a la parodia («Amigo enemigo»), al humor («Hombre-perro»), al amor frustrado («Las poderosas improbabilidades»), a la paradoja, a lo maravilloso y fabulesco («Sospechas de perfección»), a la muerte y la indeterminación de los sueños y la realidad («Reducido»).

“Lo que distingue a los cuentos de Mundo animal, además de su invención fantástica, es la brevedad, la concisión de su escritura que conforma un estilo que podríamos llamar de la levedad, en el sentido que lo concibe Italo Calvino (1996), digamos, como una tendencia en la historia de la literatura, distante del barroco y de la exhibición retórica del lenguaje, lo que no implica que la levedad sea un estilo que carezca de claridad y precisión de la escritura9. Una modalidad que podemos reconocer como una marca de su narrativa y la conformación de un estilo indeleble en toda su obra”.

(continuará)

Un cuento de Antonio Di Benedetto

Mariposas de Koch

Dicen que escupo sangre, y que pronto moriré. ¡No! ¡No! Son mariposas, mariposas rojas. Veréis.

Yo veía a mi burro mascar margaritas y se me antojaba que esa placidez de vida, esa serenidad de espíritu que le rebasaba los ojos era obra de las cándidas flores. Un día quise comer, como él, una margarita. Tendí la mano y en ese momento se posó en la flor una mariposa tan blanca como ella. Me dije: ¿por qué no también?, y la llevé a los labios. Es preferible, puedo decirlo, verlas en el aire. Tienen un sabor que es tanto de aceite como de yerbas rumiadas. Tal, por lo menos, era el gusto de esa mariposa.

La segunda me dejó sólo un cosquilleo insípido en la garganta, pues se introdujo ella misma, en un vuelo, presumí yo, suicida, en pos de los restos de la amada, la deglutida por mí. La tercera, como la segunda (el segundo, debiera decir, creo yo), aprovechó mi boca abierta, no ya por el sueño de la siesta sobre el pasto, sino por mi modo un tanto estúpido de contemplar el trabajo de las hormigas, las cuales, por fortuita, no vuelan, y las que lo hacen no vuelan alto.

La tercera, estoy persuadido, ha de haber llevado también propósitos suicidas, como es propio del carácter romántico suponible en una mariposa. Puede calcularse su amor por el segundo y asimismo pueden imaginarse sus poderes de seducción, capaces, como lo fueron, de poner olvido respecto de la primera, la única, debo aclarar, sumergida -muerta, además- por mi culpa directa. Puede aceptarse, igualmente, que la intimidad forzosa en mi interior ha de haber facilitado los propósitos de la segunda de mis habitantes.

No puedo comprender, en cambio, por qué la pareja, tan nueva y tan dispuesta a las locas acciones, como bien lo había probado, decidió permanecer adentro, sin que yo le estorbase la salida, con mi boca abierta, a veces involuntariamente, otras en forma deliberada. Pero, en desmedro del estómago pobre y desabrido que me dio la naturaleza, he de declarar que no quisieron vivir en él mucho tiempo. Se trasladaron al corazón, más reducido, quizás, pero con las comodidades de un hogar moderno, por lo que está dividido en cuatro departamentos o habitaciones, si así se prefiere nombrarlos. Esto, desde luego, allanó inconvenientes cuando el matrimonio comenzó a rodearse de párvulos. Allí han vivido, sin que en su condición de inquilinos gratuitos puedan quejarse del dueño de casa, pues de hacerlo pecarían malamente de ingratitud.

Allí estuvieron ellas hasta que las hijas crecieron y, como vosotros comprenderéis, desearon, con su inexperiencia, que hasta a las mariposas pone alas, volar más allá. Más allá era füera de mi corazón y de mi cuerpo.

Así es como han empezado a aparecer estas mariposas teñidas en lo hondo de mi corazón, que vosotros, equivocadamente, llamáis escupitajos de sangre. Como véis, no lo son, siendo, puramente, mariposas rojas de mi roja sangre. Si, en vez de volar, como debieran hacerlo por ser mariposas, caen pesadamente al suelo, como los cuajarones que decís que son, es sólo porque nacieron y se desarrollaron en la obscuridad y, por consiguiente, son ciegas, las pobrecitas.

Fuente

Vida y obra de Antonio Di Benedetto, por Carlos Dámaso Martínez (IIEAC de la Universidad Nacional de las Artes – ILH de la Universidad de Buenos Aires)

Notas

1. Antonio Di Benedetto, «Autobiografía», en Cuentos completos (2006), Edición al cuidado de Jimena Néspolo y Julio Premat, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2015, p. 35. (Es un texto escrito por Di Benedetto en 1986 por encargo para una publicación de Alemania Occidental).

2. Jimena Néspolo, Ejercicios de pudor. Sujeto y escritura en la narrativa de Antonio Di Benedetto, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2004, p. 29. Di Benedetto reconoce, según Néspolo en este libro, la autoría del mencionado cuento en la Encuesta de la literatura argentina contemporánea, Buenos Aires, CEAL, 1982, p. 409.

3. Jacques Rancière, Política de la literatura, Traducción de Marcelo G. Burello, Lucía Volgenfang y J. L. Caputo, Buenos Aires, Ediciones del Zorzal, 2011.

4. Antonio Di Benedetto, Mundo animal, Mendoza, D’Accurzio, 1953.

5. Cita de Antonio Di Benedetto en la «Introducción» a la primera edición de Mundo animal, Mendoza, D’Accurzio, 1953, p. 9, incluida en Jimena Néspolo, op. cit., p. 39.

6. Juan José Saer, «Zama, la obra de Di Benedetto, entre el olvido y la incomprensión», Clarín, Cultura y Nación, Buenos Aires (20 de noviembre de 1986), pp. 1-2.

7. Giorgio Agamben, Lo abierto, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2007, p. 142.

8. Sofía Criach, «Animal/humano: proximidades y fronteras en Mundo animal y otros textos de Antonio Di Benedetto», Anclajes, Santa Rosa, La Pampa, vol. 22, n.º 2 (mayo-agosto de 2018), pp. 35-56.

9. Italo Calvino, Seis propuestas para el próximo milenio, Madrid, Siruela, 1996.

10. Ver esta nota y otras más de Di Benedetto en Escritos periodísticos (1943-1986), Investigación, selección, prólogo y notas de Liliana Reales, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2016, pp. 51-59. Para ampliar el conocimiento de la actividad periodística de Di Benedetto puede leerse el relevante prólogo de esta edición, pp. 7-46.

11. Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos (1943-1986), Investigación, selección, prólogo y notas de Liliana Reales, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2016, pp. 91-93.

12. Armando Almada Roche, «Antonio Di Benedetto: entre los grandes narradores argentinos», La Prensa, Buenos Aires (26 de febrero de 1986), p. 6. Cita y referencia tomada de Jimena Néspolo, Ejercicios de pudor. Sujeto y escritura en la narrativa de Antonio Di Benedetto, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2004, pp. 41-42.

13. Julio Premat, «Introducción» a Antonio Di Benedetto (2006), Cuentos completos, Edición al cuidado de Jimena Néspolo y Julio Premat, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2015, pp. 5-31.

14. Malva E. Filer, La novela y el diálogo de los textos. «Zama» de Antonio Di Benedetto, México, Oasis, 1982.

15. Antonio Di Benedetto, «Prólogo» a Anabella. Novela en forma de cuentos, Buenos Aires, Orión, 1974. Esta cita ha sido tomada del libro citado de Jimena Néspolo, op. cit., p. 62.

16. Jimena Néspolo, op. cit.

17. Juan José Saer, «Zama, la obra de Di Benedetto, entre el olvido y la incomprensión», Clarín, Cultura y Nación, Buenos Aires (20 de noviembre de 1986), pp. 1-2.

18. Lucía González Makowski, «Zama y la identidad fragmentada: lectura de una transposición», Trasvases entre la literatura y el cine, Málaga, n.º 2 (2020), pp. 315-324.

19. Sofía Criach, «El hombre americano en Zama de Antonio Di Benedetto: una lectura desde la filosofía de Arturo Roig», Revista Intersticios de la política y de la cultura, Córdoba, n.º 8 (2015), pp. 25-44.

20. Celia Zaragoza, «Antonio de Di Benedetto: “los cuentos de mi madre me enseñaron a narrar”», Crisis, Buenos Aires, n.º 20 (diciembre de 1974), pp. 40-44.

21. Noé Jitrik, La nueva promoción, Mendoza, Versión, 1959, pp. 12-51.

22. Jimena Néspolo, op. cit.

23. «Don Antonio vuelve a la otra libertad», Entrevista de Miguel Briante en Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos (1943-1986), Investigación, selección, prólogo y notas de Liliana Reales, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2016, p. 551.

24. Las citas de «Declinación y Ángel» pertenecen a la edición en Antonio Di Benedetto, El juicio de Dios, Buenos Aires, Orión, 1975.

25. Hans-Robert Jauss, Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética, Madrid, Taurus, 1986. «Estética de la recepción y la comunicación literaria», Traducción de Beatriz Sarlo, Punto de Vista, Buenos Aires, n.º 12 (julio-octubre de 1981), pp. 34-40.

26. Antonio Di Benedetto, Los suicidas, Buenos Aires, Sudamericana, 1969.

27. Jorge Luis Borges, «Leyes de la narración policial», en Textos recobrados, Buenos Aires, Emecé, 2001. La edición original fue publicada en Cuadernos mensuales de cultura, Buenos aires, n.º 1 (mayo de 1933).

28. Recibe el Premio del Concurso Nacional de cuentos otorgado por el diario La Razón por su cuento «Caballo en el salitral» en 1958 y publica «El puma blanco» en Ficción, Buenos Aires, n.º 19 (mayo-junio de 1959), p. 19.

29. Jimena Néspolo lo señala en su libro ya citado, pp. 124-125 y Julio Premat en «Introducción» a Antonio Di Benedetto (2006), Cuentos completos, Edición al cuidado de Jimena Néspolo y Julio Premat, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2015, p. 24.

30. El concepto de hipotiposis es formulado por Umberto Eco en «Los semáforos bajo la lluvia», artículo incluido en Sobre literatura, Barcelona, 2020. Por su parte, Roland Barthes amplía el concepto en «El efecto de la realidad» en su libro El susurro del lenguaje, Barcelona, Paidós, 2014.

31. Consultar Analía Capdevila, «Walsh y el policial argentino. Los casos del comisario Laurenzi», Revista de Letras, Rosario, n.º 5 (1997).

32. Cita epígrafe del prólogo en «Rastros de una escritura» de Liliana Reales en Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos (1943-1986), Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2016, pp. 15-16.

33. Antonio Di Benedetto (1956), Zama, Buenos Aires, CEAL, 1967, pp. 108-109.

34. Natalia Gelós, Antonio Di Benedetto periodista, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011.

35. El libro está dedicado con el agradecimiento: «Al Premio Nobel de Literatura Heinrich Böll y al gran escritor Ernesto Sábato que bregaron por mi libertad en altas instancias».

36. Antonio Di Benedetto (2006), Cuentos completos, Edición al cuidado de Jimena Néspolo y Julio Premat, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2015, p. 504.

37. Jimena Néspolo (2004) en su libro ya citado (pp. 306-307) menciona el concepto de fábula mística de Michel de Certau en su libro titulado La fábula mística en el siglo XVII y XVIII, México, Universidad Iberoamericana, 1994, p. 14.

38. Roberto Bolaño, «Sensini», en Llamadas telefónicas, Barcelona, Anagrama, 2007, p. 21.

39. Nicolas Bourriaud, Radicante, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2009.