(viene de la edición anterior)

“La influencia de la filosofía existencialista (Sartre y Camus) en esta obra y en otros relatos es un rasgo reconocible en el contexto cultural de esos años del siglo XX. En Argentina fue una corriente del pensamiento muy desarrollada hacia 1947, entre otros impresos, la revista Sur publica en sus ediciones a Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, como detalla Jimena Néspolo (2004: 177-179). En ese mismo año, Cortázar en su escrito «Teoría del túnel» (1947) propone un programa para la transformación del género, que reúna el surrealismo y el existencialismo y, además, la lírica y la prosa. Es probable que Di Benedetto leyera este ensayo sobre la novela de Cortázar, puesto que se observa cierta concordancia con esas premisas en su poética narrativa.

“La temática principal de la novela es la espera, una situación vivida de un modo muy angustiante por Zama, quien desea lograr que la Corona española apruebe su trasferencia laboral a España, y poder realizarlo con su legítima mujer e hijos, que ha dejado en la localidad donde vivía antes de su reciente traslado. Zama es un funcionario al servicio del reino español, hijo de españoles, pero que ha nacido en América. Su traslado ha creado para él una situación que atenta contra su propia identidad. Como señala Lucía González Makowski (2020: 321), Zama padece la crisis identitaria propia del hombre americano durante la época colonial18. Este sentimiento establece una mayor tensión y, de esta manera, se revela en la subjetividad del personaje, ya que la novela está escrita en primera persona, por lo tanto, es el protagonista quien narra e informa. Su enunciación de un modo sugerente y reflexiva, pone en escena la inquietud y angustia que vive Zama. Hay una carencia de lo que significa la identidad de lo que es ser americano. El excorregidor padece el malestar de no ser español. La historia que se narra sucede a fines del 1700 supuestamente en una zona tropical, se sugiere que transcurre en Paraguay, sin nombrar esa locación, un modo que Di Benedetto elige para diferenciar su obra narrativa del realismo tradicional.

“Zama en el trato con su secretario Ventura Prieto, que es español, mantiene una relación tensa debido a su condición de americano. Ventura Prieto, después de una pelea a golpes de puños con Zama, que le causará el castigo del gobernador que lo envía de regreso a España, despechado le manifiesta a su superior que está cansado de discutir con los americanos que todo el tiempo quieren ser españoles. Zama padece una doble otredad. Además de la otredad de los españoles, está también la de algunos sudamericanos que desde la clandestinidad marginal enfrentan al gobierno y la ley virreinal mediante robos, y una manifiesta violencia contra los representantes de ese orden. Vicuña Porto es su representante más paradigmático, y por esa actitud rebelde piensa que Zama es un traidor, un sudamericano asimilado al régimen colonial. Estos dos personajes, el de la otredad española, Ventura Prieto, y Vicuña Porto, el americano marginal, tienen nombres simbólicos, son dos sujetos en conflicto, lo colonial español y el americanismo insurgente. Vicuña Porto y sus hombres que tienen una identidad latinoamericana asumida en sus comportamientos y en los hechos, por eso hacia el final de la novela castigan a Zama cortándole las manos. Esa es la última fatalidad de este personaje principal. Su larga y azarosa espera tiene ese fin. Di Benedetto narra de este modo en su novela la épica de esa derrota. Es decir, el drama y el sufrimiento de Zama en un período prerrevolucionario de la independencia americana, se sabe que recién en el comienzo del siglo XIX habrá una valoración de lo americano y una rebelión combativa contra el poder colonial por parte de los hijos de españoles nacidos en el nuevo continente.

“Cuando Zama conversa con Luciana, la española esposa de uno de los ministros del gobierno, a quien corteja, ama y desea sin concretar una relación íntima con ella, manifiesta en su comportamiento la inseguridad y subestimación de sí mismo que padece por su condición de americano. Ella lo percibe y ejerce el poder que le otorga ese conocimiento al poner la relación en un plano más distante, no más allá de algunas caricias. Cuando Zama visita a esta mujer despliega en su imaginación la idea de una Europa lujosa, con salones calefaccionados, con vistas de parques nevados, con bellas mujeres disfrutando en viviendas fastuosas de su sociabilidad. Un imaginario idealizado de Zama, que perdurará aún mucho tiempo después de las luchas por la independencia en los sectores sociales altos de la vida cultural de América Latina.

“Después de una tensa y vana espera de nueve años, hacia 1799, como se informa en la novela, Zama decide emprender una persecución para detener al mítico bandido Vicuña Porto, con el objetivo de alcanzar prestigio para lograr su pedido de ser trasladado a España. Inicia así, con esa decisión, el viaje hacia «el corazón de las tinieblas», como sucede en la novela de Conrad. Esta parte de su trama se destaca por algunos acontecimientos narrativos como el encuentro durante la noche con una tribu de indígenas ciegos, que se desplazan por el bosque guiados por niños, y por los contrastes que se dan en su aventura en un territorio con la luz intensa del sol durante el día y la vegetación enmarañada de las oscuras noches de la selva. Y, finalmente, con el enfrentamiento violento y cruel que debe sostener con Vicuña Porto y su banda de americanos transgresores del orden colonial. Una misión infortunada, que solo lo conduce a otra derrota y al horror de un trágico final.

“Lo fantástico, con su ambigüedad entre lo real y lo sobrenatural, y la indeterminación de algunas situaciones pueden apreciarse en varias secuencias de esta novela, como en la aparición siempre fugaz de un niño rubio que Zama cree haber visto y es el fantasma de un niño muerto. Además, en el movimiento autónomo de un baúl por los pasillos de una de las viviendas donde el ex corregidor consigue ser hospedado en un momento en que está enfermo y en plena decadencia económica, donde también ve a dos mujeres misteriosas que deambulan por los pasillos como apariciones espectrales.

“Por otra parte, el espacio de la novela pone en relieve la marginalidad de esa zona donde Zama ha tenido forzosamente que establecerse. Un lugar bien alejado del centro del Virreinato situado en Buenos Aires. El río que recorre esa población es la única vía de un largo viaje hacia abajo donde se encuentra recién el puerto y la sede del gobierno colonial. Zama ha sido confinado en ese lugar distante, un territorio en el que se agrava la confusión de su identidad como sus imposibilidades. Desde un punto de vista histórico, los momentos de la novela coinciden con el período de la aplicación de las leyes de la reforma borbónica de fines del siglo XVIII, por las que, desde la metrópoli, se ordena que los criollos americanos, hijos de españoles, no ocupen cargos de regidores. Es de suponer que por eso Zama ha sido trasladado, con un puesto de menor jerarquía, a ese territorio lejano de la capital del Virreinato. Asimismo, se visualizan las desigualdades entre el centro del poder colonial y la marginalidad y el olvido que padecen las zonas periféricas, apartadas y aisladas. Una división de espacios territoriales que, en condiciones y modalidades diferentes y cambiantes, ha perdurado en los países conformados después de la independencia.

“Las circunstancias de recepción de Zama son conflictivas hacia 1956, cuando se publica la novela. Sofía Criach (2015: 27-28) advierte que se publicó en una época de intensos conflictos político-sociales fuertemente marcados por el peronismo, el antiperonismo, los golpes militares19. Por lo tanto, las significaciones sugeridas por esta novela permiten ensayar distintas lecturas en el contexto social y cultural actual.

“Al año siguiente, en 1957, el escritor mendocino publica el libro de cuentos Grot que no tiene la recepción crítica entusiasta de Zama, pero sí será para Di Benedetto un tiempo de diversos reconocimientos y ampliación de su público lector. En este sentido, algunos cuentos del nuevo libro serán difundidos en el formato de revistas y en la obtención de algunos premios, como el que le otorga la Dirección de Cultura de la Nación en la categoría Premio a la región Andina por su producción narrativa 1957-1959. Una década después, en 1969 este libro será reeditado con el nuevo título Cuentos claros por la editorial Galerna en Buenos Aires. Con estos cuentos y, años después, con algunos de los reunidos en su libro Absurdos (1978), especialmente «Aballay», amplía su territorio narrativo y representa al ámbito del desierto mendocino, explora ese espacio aislado, solitario, más árido que el de la pampa bonaerense, y en la vida primitiva de sus habitantes. Funda el desierto cuyano para la literatura argentina. Así como, otro escritor del llamado interior, Héctor Tizón (1929-2012), incorpora el espacio del desierto de la Puna del noroeste del país. Además, Di Benedetto apela, conservando su estilo de una escritura de la levedad, a un verosímil más realista en la representación de este mundo aislado de la cultura letrada y alfabetizada. El relato «El juicio de Dios» (en realidad, un cuento largo), en este sentido es el más emblemático. Como ha señalado Julio Premat, en el prólogo a Cuentos completos de Di Benedetto, existe una tensión entre «civilización y barbarie», esa clásica propuesta de Sarmiento en el Facundo. Con esta y otras asociaciones de lecturas, este crítico, agrega que la escritura del desierto aparece aquí marcadamente intertextual (2015: 24)”.

(continuará)

Un cuento de Antonio Di Benedetto

Nido en los huesos

Yo no soy el mono. Tengo ideas distintas, aunque se nos haya puesto, por lo menos al principio, en la misma situación.

Mi padre lo trajo como a la palmera. Le sobra tierra, le sobra dinero. Puso la palmerita y le pareció muy bien mientras permaneció joven y primorosa. Pero cuando se fue estirando, estirando, se fastidió de ella, por desgarbada y barbuda, por inadaptada, dice él. Porque la perdió de vista, creo yo, pues no acostumbra llevar la mirada al cielo, al menos, hacia el lado donde se erguía la palma. Mira hacia la boca del río, donde se forman las tormentas, ya que de las lluvias depende, para bien o para mal, la cosecha.

Tampoco cayó en la cuenta de que el monito no se adaptaría, no sólo por cuestiones de clima, sino porque le sería imposible adaptarse a la familia, y él quería que fuese como un miembro de la familia. Quizás no andaba del todo desacertado, pues, favorecido por cierras consideraciones, en las que mi padre ocasionalmente se mostraba intuitivo, el pequeño simio hacía algo por ganarse el lugar que se le prometiera. Pero su sitio, en definitiva, fue la palmera. No siempre empleaba mi padre la fiesta, el alimento y la caricia; por sobre todo, lo privaba de comida y no se cuidó de educarlo verdaderamente. El mono huyó, refugiándose en la palmera, como el hijo vuelve a la madre. Bajaba sólo para hurtar o para tomar la comida que la compasión de alguien le hubiese dejado al pie de su vivienda. Vivió solo, tal como se veía la copa raquítica del árbol en su altura. Se puso huraño y meditabundo, torpe para todo lo que no fuera procurarse el sustento. Quizás por malhumor -porque el invernáculo anunciado nunca se construyó- mi padre hizo limpiar de vegetales todo el sector donde se estiraba lentamente, como un suspiro nostálgico, la palmera, Cayeron palmera y mono, y el mono se escondió entre algunos cajones y baúles hasta que los perros, enardecidos por la sangre de un pollo que dio degollado unos paso agónicos, se le echaron encima sin que nadie se los impidiera.

* * *

Yo no soy el mono, pero también, por orden de mi padre, a causa de infracciones leves, en la niñez muchas veces tuve prohibido el acceso a la mesa. No tengo palmera, sin embargo hice de mi casa una palmera, mejor dicho, de los cuartos y de los cuadros de tierra que podían serlo, de algún paseo, de algún libro y de algún amigo. Mi palmera poseía, en verdad, muchas ramas, y por eso, quizás, tuve la posibilidad de pensar que yo no debía ser como el mono.’ Tal vez todo dependiese, como en el caso del simio y de la palma, del lugar de nacimiento y del ulterior destino inadecuado. No sé. Tal vez debí nacer en otras tierras y tal vez no sea así. Es posible que yo no debiese haber nacido en este tiempo. No quiero decir con ello que mi alumbramiento hubo de producirse en la Edad Media ni en el mismo año que el de Dostoievski. No. Tal vez yo debí nacer en el siglo XXI o en el XXII. Nb tampoco porque crea que entonces será más fácil vivir, aunque es posible que lo sea. Para que sea posible, ya que es imposible que yo nazca transcurrida una centuria, he querido, en la medida de mis fuerzas, ser de alguna utilidad.

Cuando comprendí la inutilidad del mono pude acercarme a lo que me pareció hacerse un destino útil, siquiera sea para los demás. Su cabeza hueca me sugirió el aprovechamiento de la mía. Quise hacer de ella, y fue sencillo hacerlo, un nido de pájaros. Mi cabeza se colmó de pájaros, voluntaria y gozosamente, de mi parte y la de ellos. Gozaba, sí, por la felicidad del nido firme, seguro y abrigado que podía darles, y gozaba de otras maneras distintas. Cuando, por ejemplo, aquella vez hice mi aparición, físicamente sombría, en el semi alborozo, con urdimbre de cálculo e inquietud transfigurados del té canasta dé mi madre, y ella tuvo que decirme, retadora y perdiendo aplomo, que cómo hacía eso de ponerme a silbar en medio de la reunión de señoras. Y yo decía, con mi boca de labios desunidos nada más que por una sonrisa de lástima de su ignorancia, que no era yo mismo quien silbaba, y en aquella muchacha suscité el asombro candoroso de quien presencia el tránsito de un dios musical, tangible y perecedero.

* * *

No fue siempre así, sino apenas unos años, quizás unos meses. Con el cambio he dudado un tanto de que haciendo la felicidad de un pájaro haré la felicidad de todas las familias de los siglos venideros. Si todos pusiéramos nuestra cabeza al servicio de la felicidad general, tal vez podría ser. Pero nuestra cabeza, no sólo el sentimiento.

Yo puse la mía y tuvo gorriones, canarios y perdices dichosos. También lo son ahora los buitres que han anidado en ella. Pero ya no puedo serlo. Son inacabablemente voraces y han afinado su pico para comerse hasta el último trocito de mi cerebro. Ya en hueso mondo, aún me picotean, no diré con saña, pero como cumpliendo una obligación. Y aunque sus picotazos fueran afectuosos y juguetones, nunca podrían ser tiernos. Duelen ferozmente, hacen doler el. hueso y hacen expandir mi dolor y mi tortura en un llanto histérico: y desgarrado de fluir constante. Nada puedo contra ellos y nadie puede, pues nadie puede verlos, como nadie veía a los pájaros que silbaban. Y aquí estoy yo, con mi nido rebosante de buitres que, aprovechados, insidiosos y perennes, hacen crujir, con cada picotazo de cada uno de sus mil picos, cada hueso de cada parte de todo mi esqueleto. Aquí estoy, escondido entre los baúles, a la espera de que alguno de los que antaño dieron de comer al mono se compadezca de este acorralado y azuce los perros.

Pero, por favor, que nadie, por conocer mi historia, se deje ganar por el horror; que lo supere y que no desista, si alienta algún buen propósito de poblar su cabeza de pájaros.

Fuente

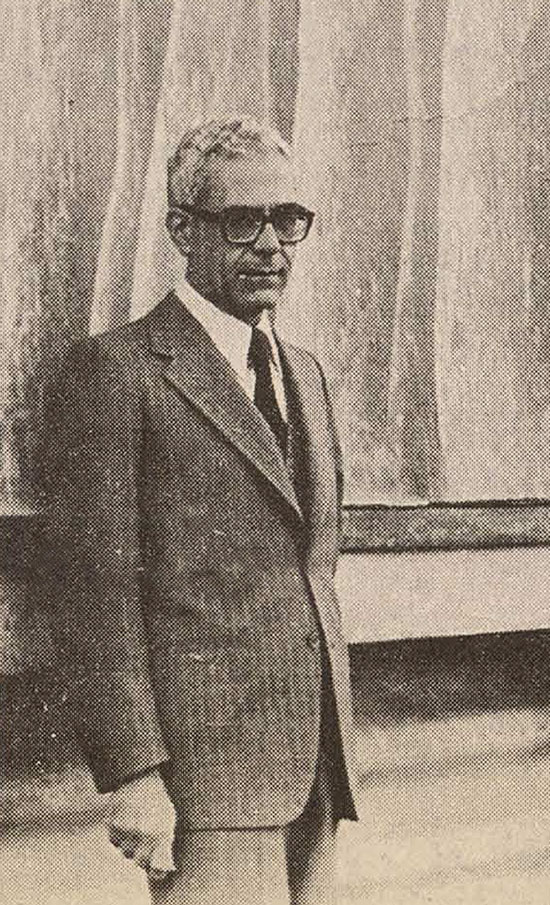

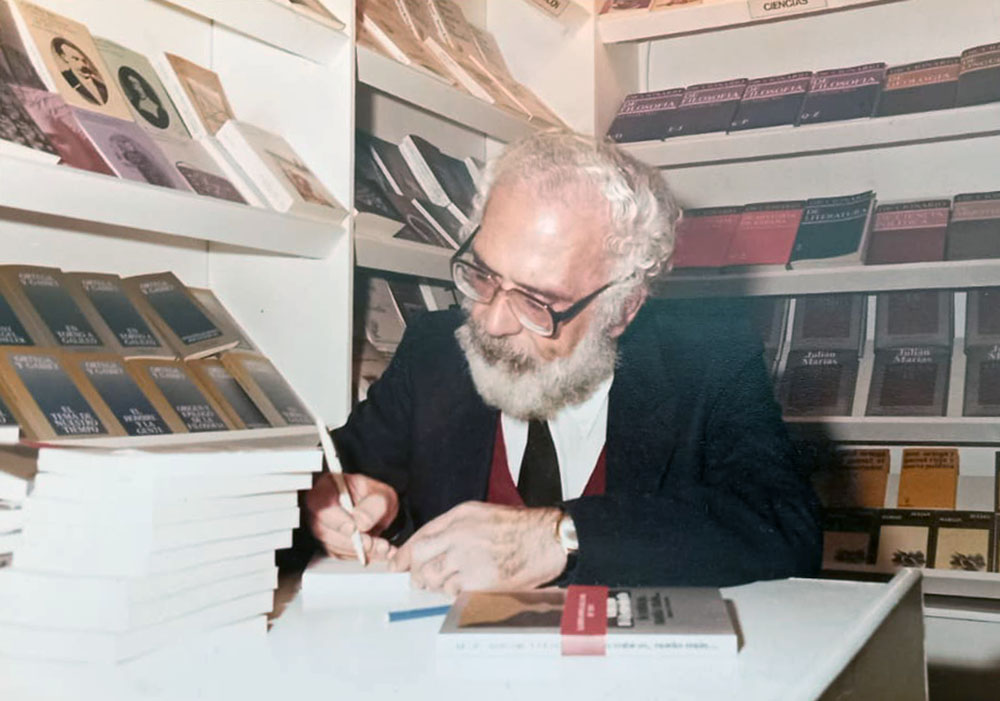

Vida y obra de Antonio Di Benedetto, por Carlos Dámaso Martínez (IIEAC de la Universidad Nacional de las Artes – ILH de la Universidad de Buenos Aires)

Notas

1. Antonio Di Benedetto, «Autobiografía», en Cuentos completos (2006), Edición al cuidado de Jimena Néspolo y Julio Premat, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2015, p. 35. (Es un texto escrito por Di Benedetto en 1986 por encargo para una publicación de Alemania Occidental).

2. Jimena Néspolo, Ejercicios de pudor. Sujeto y escritura en la narrativa de Antonio Di Benedetto, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2004, p. 29. Di Benedetto reconoce, según Néspolo en este libro, la autoría del mencionado cuento en la Encuesta de la literatura argentina contemporánea, Buenos Aires, CEAL, 1982, p. 409.

3. Jacques Rancière, Política de la literatura, Traducción de Marcelo G. Burello, Lucía Volgenfang y J. L. Caputo, Buenos Aires, Ediciones del Zorzal, 2011.

4. Antonio Di Benedetto, Mundo animal, Mendoza, D’Accurzio, 1953.

5. Cita de Antonio Di Benedetto en la «Introducción» a la primera edición de Mundo animal, Mendoza, D’Accurzio, 1953, p. 9, incluida en Jimena Néspolo, op. cit., p. 39.

6. Juan José Saer, «Zama, la obra de Di Benedetto, entre el olvido y la incomprensión», Clarín, Cultura y Nación, Buenos Aires (20 de noviembre de 1986), pp. 1-2.

7. Giorgio Agamben, Lo abierto, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2007, p. 142.

8. Sofía Criach, «Animal/humano: proximidades y fronteras en Mundo animal y otros textos de Antonio Di Benedetto», Anclajes, Santa Rosa, La Pampa, vol. 22, n.º 2 (mayo-agosto de 2018), pp. 35-56.

9. Italo Calvino, Seis propuestas para el próximo milenio, Madrid, Siruela, 1996.

10. Ver esta nota y otras más de Di Benedetto en Escritos periodísticos (1943-1986), Investigación, selección, prólogo y notas de Liliana Reales, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2016, pp. 51-59. Para ampliar el conocimiento de la actividad periodística de Di Benedetto puede leerse el relevante prólogo de esta edición, pp. 7-46.

11. Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos (1943-1986), Investigación, selección, prólogo y notas de Liliana Reales, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2016, pp. 91-93.

12. Armando Almada Roche, «Antonio Di Benedetto: entre los grandes narradores argentinos», La Prensa, Buenos Aires (26 de febrero de 1986), p. 6. Cita y referencia tomada de Jimena Néspolo, Ejercicios de pudor. Sujeto y escritura en la narrativa de Antonio Di Benedetto, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2004, pp. 41-42.

13. Julio Premat, «Introducción» a Antonio Di Benedetto (2006), Cuentos completos, Edición al cuidado de Jimena Néspolo y Julio Premat, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2015, pp. 5-31.

14. Malva E. Filer, La novela y el diálogo de los textos. «Zama» de Antonio Di Benedetto, México, Oasis, 1982.

15. Antonio Di Benedetto, «Prólogo» a Anabella. Novela en forma de cuentos, Buenos Aires, Orión, 1974. Esta cita ha sido tomada del libro citado de Jimena Néspolo, op. cit., p. 62.

16. Jimena Néspolo, op. cit.

17. Juan José Saer, «Zama, la obra de Di Benedetto, entre el olvido y la incomprensión», Clarín, Cultura y Nación, Buenos Aires (20 de noviembre de 1986), pp. 1-2.

18. Lucía González Makowski, «Zama y la identidad fragmentada: lectura de una transposición», Trasvases entre la literatura y el cine, Málaga, n.º 2 (2020), pp. 315-324.

19. Sofía Criach, «El hombre americano en Zama de Antonio Di Benedetto: una lectura desde la filosofía de Arturo Roig», Revista Intersticios de la política y de la cultura, Córdoba, n.º 8 (2015), pp. 25-44.

20. Celia Zaragoza, «Antonio de Di Benedetto: “los cuentos de mi madre me enseñaron a narrar”», Crisis, Buenos Aires, n.º 20 (diciembre de 1974), pp. 40-44.

21. Noé Jitrik, La nueva promoción, Mendoza, Versión, 1959, pp. 12-51.

22. Jimena Néspolo, op. cit.

23. «Don Antonio vuelve a la otra libertad», Entrevista de Miguel Briante en Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos (1943-1986), Investigación, selección, prólogo y notas de Liliana Reales, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2016, p. 551.

24. Las citas de «Declinación y Ángel» pertenecen a la edición en Antonio Di Benedetto, El juicio de Dios, Buenos Aires, Orión, 1975.

25. Hans-Robert Jauss, Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética, Madrid, Taurus, 1986. «Estética de la recepción y la comunicación literaria», Traducción de Beatriz Sarlo, Punto de Vista, Buenos Aires, n.º 12 (julio-octubre de 1981), pp. 34-40.

26. Antonio Di Benedetto, Los suicidas, Buenos Aires, Sudamericana, 1969.

27. Jorge Luis Borges, «Leyes de la narración policial», en Textos recobrados, Buenos Aires, Emecé, 2001. La edición original fue publicada en Cuadernos mensuales de cultura, Buenos aires, n.º 1 (mayo de 1933).

28. Recibe el Premio del Concurso Nacional de cuentos otorgado por el diario La Razón por su cuento «Caballo en el salitral» en 1958 y publica «El puma blanco» en Ficción, Buenos Aires, n.º 19 (mayo-junio de 1959), p. 19.

29. Jimena Néspolo lo señala en su libro ya citado, pp. 124-125 y Julio Premat en «Introducción» a Antonio Di Benedetto (2006), Cuentos completos, Edición al cuidado de Jimena Néspolo y Julio Premat, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2015, p. 24.

30. El concepto de hipotiposis es formulado por Umberto Eco en «Los semáforos bajo la lluvia», artículo incluido en Sobre literatura, Barcelona, 2020. Por su parte, Roland Barthes amplía el concepto en «El efecto de la realidad» en su libro El susurro del lenguaje, Barcelona, Paidós, 2014.

31. Consultar Analía Capdevila, «Walsh y el policial argentino. Los casos del comisario Laurenzi», Revista de Letras, Rosario, n.º 5 (1997).

32. Cita epígrafe del prólogo en «Rastros de una escritura» de Liliana Reales en Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos (1943-1986), Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2016, pp. 15-16.

33. Antonio Di Benedetto (1956), Zama, Buenos Aires, CEAL, 1967, pp. 108-109.

34. Natalia Gelós, Antonio Di Benedetto periodista, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011.

35. El libro está dedicado con el agradecimiento: «Al Premio Nobel de Literatura Heinrich Böll y al gran escritor Ernesto Sábato que bregaron por mi libertad en altas instancias».

36. Antonio Di Benedetto (2006), Cuentos completos, Edición al cuidado de Jimena Néspolo y Julio Premat, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2015, p. 504.

37. Jimena Néspolo (2004) en su libro ya citado (pp. 306-307) menciona el concepto de fábula mística de Michel de Certau en su libro titulado La fábula mística en el siglo XVII y XVIII, México, Universidad Iberoamericana, 1994, p. 14.

38. Roberto Bolaño, «Sensini», en Llamadas telefónicas, Barcelona, Anagrama, 2007, p. 21.

39. Nicolas Bourriaud, Radicante, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2009.