La India es sucia, caótica, desordenada, maloliente, descuidada, ruidosa, embarrada, estridente, menesterosa, ensordecedora, anárquica, incoherente, trastornada, embadurnada, cursi, amanerada, ceremoniosa, enferma, afiebrada, doliente, miserable, indigente, pobre. La India es grandiosa, fascinante, seductora, atrayente, deslumbrante, colorida, sensual, magnífica, radiante, apacible, dichosa, exquisita, opulenta, exuberante, inmaterial, mística, sobrenatural, fantástica, atemporal, incontaminada, eterna. Pero la India es otra cosa.

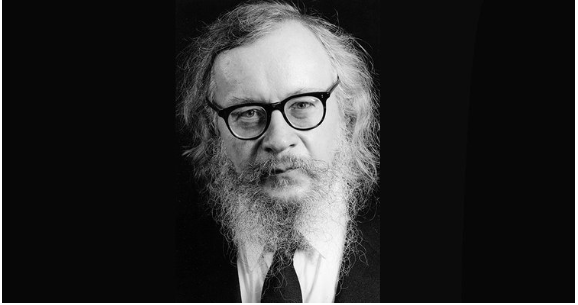

¿Qué llevaba al maestro Grotowski a amar ese país gigantesco y siempre lejano? ¿Qué pasión lo movía una y otra vez hacia sus calles sin nombre y sus ciudades imaginarias? Con estas preguntas en el pecho emprendí mi propio viaje a India, hastiado de décadas de teatro metafísico y de la enseñanza de la historia del arte occidental, de alambicadas búsquedas intelectuales y de peregrinaciones metafóricas en laberintos sin salida. La sexta década de existencia en este mundo me pareció el límite máximo para realizar esta travesía en busca de aquello que había admirado y enamorado a quien siempre consideré como el alma del teatro moderno. No sabía qué me esperaba, llevaba un vago itinerario con nombres de ciudades tan fantásticos como posibles; el vago terror de no ser capaz de afrontar una aventura de magnitud tan colosal para mi espíritu medroso y soñador, y el anhelo, el afán, de encontrar una respuesta, un sentido, la clave que descifrara tantos años vividos en pos de un principio incierto e inaferrable.

Sabía, más por la intuición humana que proporciona la experiencia que por conocimientos certeros, que Grotowski no buscaba en la India nuevas técnicas de teatro ni algún secreto entrenamiento que diera a su trabajo impulso y novedad, si bien utilizaba en su laboratorio algunos principios de la disciplina yoga. A mi parecer, el maestro tampoco esperaba nutrir su estética teatral en el antiguo país de Shiva. Algo, para cuya denominación no conocía la palabra, se hallaba oculto en la India; el desafío era descubrirlo, encontrarlo y comprenderlo, asir esa verdad cuyo misterioso llamado resonaba en mi corazón desde hacía tantos años.

Es necesario confesar que la llegada a Delhi a las tres de la madrugada fue poco menos que catastrófica, y las primeras horas, los primeros días, la sensación de que había cometido un error gigantesco ganó mi ánimo. La capital de la India era todo lo que una persona amante de la paz no desea, sus dimensiones inhumanas aplastan; el ruido ensordece, el caos extravía y la suciedad desalienta. Pero tal vez ésa fuera la primera de muchas pruebas, como si una voz dijese: ésta es la India, esto es lo que hay. Pero debía haber otra cosa, y al fin enfrenté esa realidad con la fuerza del desengaño, dispuesto a hundir los pies en el barro hasta alcanzar la tierra firme.

Fueron necesarios días y ciudades, en un trayecto durísimo de vetustos y polvorientos ómnibus, de trenes atestados y oscilantes, para que algo, una materia que aún no tenía nombre ni forma, empezara a cuajar en mi alma. De Delhi viajé a Jaipur, la ciudad de los maharajás; de allí a Pushkar, la del lago sagrado; de allí a Udaipur, la del gigantesco palacio Mewar; de allí a Agra, donde me esperaba la visión fantástica del Taj Mahal surgiendo de la neblina como una aparición prodigiosa; de allí a Khajurao, donde se yerguen desde hace mil años los templos del kamasutra; de allí a Panna, el pueblo de los tigres de Bengala; de allí a Varanasi, la ciudad que bordea el Ganges de la purificación; de allí a Darjeeling, donde sólo en la madrugada y por unos instantes puede verse el Everest, suspendido entre las nubes del Himalaya, perfecto y brillante como una joya blanquísima esculpida en el cielo.

Las ciudades se sucedían y con ellas, poco a poco, todo aquello que había sido incómodo, sucio, extravagante, dejaba lugar a una sensación de plenitud, a una paulatina liberación del espíritu que el cuerpo acompañaba con tanta naturalidad como si la hubiera estado esperando siempre. Algo despertaba cada mañana conmigo y hablaba sin palabras a mi alma, algo nuevo, que no existe en el Occidente consumista e instantáneo del cual yo provenía. El idioma indi se volvió una música amigable, y un día, suspendido en la noche silenciosa y mística, supe lo que había ido a buscar.

En la India el tiempo no existe, la vida es un continuum que se desplaza serenamente en los mismos carriles que desde hace milenios sostienen su cultura. Los antiquísimos templos, que en Occidente serían piezas de museo, muertas y pulidas como un hermoso cadáver, siguen siendo usados cotidianamente y regados con alimentos y bebidas, poblados con cánticos y danzas, iluminados muy a menudo por un foco que cuelga de un cable sostenido en los tallados capiteles. Cada esquina, cada rincón, cada metro de las ciudades y los pueblos, tiene su pequeño templo, su altar, su imagen sagrada, para que lo divino esté presente en la vida diaria, con sus imágenes fantásticas y dichosas, sus colores deslumbrantes y sus collares de flores.

La religión no es un producto comercial, ni un instrumento político y económico, tal cual lo es en la sociedad cristiana, sino un rito que se prolonga desde tiempos inmemoriales y moldea la vida, ordenándola y dándole sentido, sin angustia, sin culpa, sonriendo y mostrando el placer de la existencia. Esta vivencia, que impide la petrificación de los lugares sagrados y la degradación de los valores hinduistas y budistas, otorga a las personas una sencillez y una dulzura muy lejanas a la pretensión y a la agresividad del sistema materialista y consumista al cual el cristianismo se acopló hace dos mil años, y ayudó a acrecentar y perfeccionar. Empecé a comprender lo que tal vez encontraba el maestro Grotowski en esa extraordinaria tierra, me ganó un cierto espíritu ingenuo y cálido, el espíritu humano que yo había perdido.

Entonces vi sólo belleza. Como un telón polvoriento y obsoleto, cayó la escenografía con que la India pone a prueba a sus visitantes, y se descubrió en su real, magnífica esencia, esa luminosidad que yo buscaba ansiosamente, el sosiego que sonríe, la liviandad de una existencia que es feliz porque existe, y porque sabe que lo único que no es verdad es la muerte. Comprendí que yo vivía con el alma disgregada, y que allí, en cambio, podía mirar a mi alma como se mira un jardín donde cada arbusto y cada flor conviven con armonía, aceptando su lugar en el mundo con modesta felicidad.

Conocí casualmente, o por designio del destino que me había llevado a esos lugares, a personas que me invitaron a sus casas y me ofrecieron sus excepcionales lujos, reservados a los huéspedes más distinguidos: sus comidas tradicionales, todas producto de la artesanía doméstica, los retratos de sus antepasados adornados con flores y perfumados de incienso, los altares de sus dioses, siempre mirando benévolos la vida familiar, y una cama ancha y dura como la misma India, de una dureza que era tan sincera como ese país abierto, amigable, espléndido.

Quiero creer que Grotowski buscó esa misma luminosidad, y encontró esa misma paz del espíritu. Quiero creer que descubrí sus huellas por esas callecitas extraviadas, entre vacas parsimoniosas, ancianos barrenderos, cocineros con sus humos y carritos de bicicletas. Quiero creer que el maestro a quien siempre he admirado por su sencillez y su humildad, tomó, como hice yo, el chai caliente en una mañana de invierno, apoyado en las venerables piedras de algún templo desde el cual Shiva bendice al mundo.

Columnista invitado

Daniel Fermani

Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).