El Gaucho Martín Fierro

Parte 6

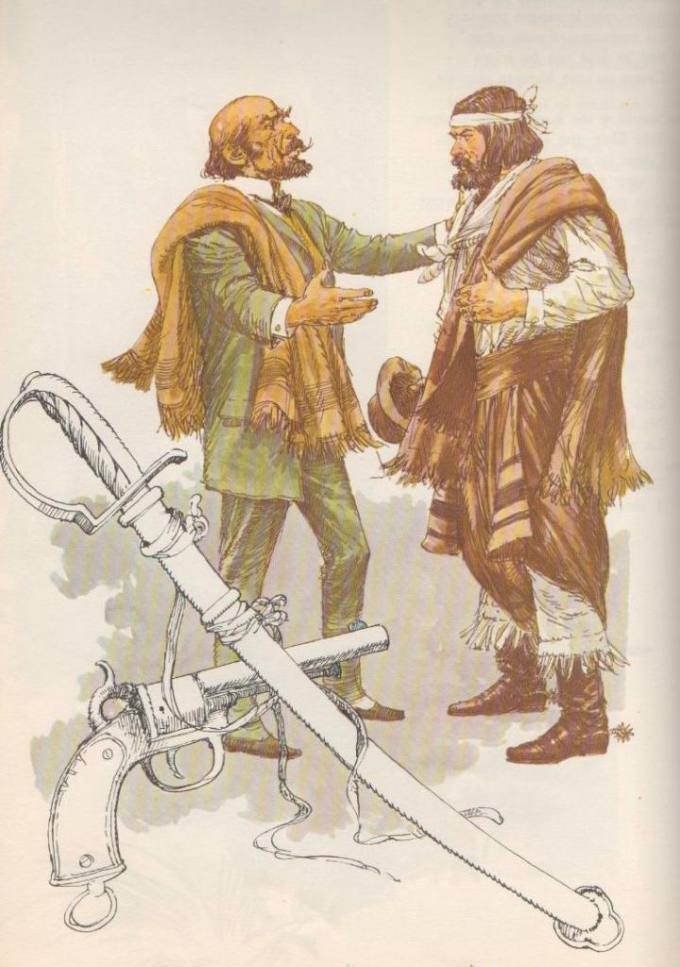

La cosa se cuenta desde adentro del fogón, formando parte de esa cadena circular hecha con eslabones de lo mejor de cada uno de aquellos hombres que se juramentaban. Lo hacían en los versos de esas historias que compartían, mientras sonaba una guitarra. Porque lo que estaban buscando era una referencia para que la vida fuera más que esa existencia al margen del sistema, de la ley.

Ese espíritu de rebeldía en asocio con la búsqueda de la libertad, ya que siempre eran perseguidos por la Justicia, tenía un plusvalor en el camino largo de encontrar la próxima tranquera. Pero también abominaban del indio, porque estaban siendo domesticados para ello. Uno piensa que los malones son la lógica reacción de quienes eran despojados de sus vidas y territorios. Había que eliminarlos.

Todo era cuerpo a cuerpo y con puñales, forjados en todas y cada una de esas batallas que sorprendían a los gauchos en la más llana pampa, antes o después del asado y el fogón; o en asocio a pulperías de mala muerte en el medio del campo. Me acuerdo del gran Juan Draghi Lucero, con quien trabé una bella relación y fui su editor. Su evocación se metió por esta descripción de los hombres del campo.

Allí sí se ven desgracias

y lágrimas y afliciones,

naides le pida perdones

al indio, pues donde dentra

roba y mata cuanto encuentra

y quema las poblaciones.

No salvan de su juror

ni los pobres angelitos:

viejos, mozos y chiquitos

los mata del mesmo modo;

que el indio lo arregla todo

con la lanza y con los gritos.

Tiemblan las carnes al verlo

volando al viento la cerda,

la rienda en la mano izquierda

y la lanza en la derecha;

ande enderiesa abre brecha

pues no hay lanzaso que pierda.

Hace trotiadas tremendas

dende el fondo del desierto;

ansí llega medio muerto

de hambre, de sé y de fatiga;

pero el indio es una hormiga

que día y noche está despierto.

Sabe manejar las bolas

como naides las maneja

cuanto el contrario se aleja

manda una bola perdida

y si lo alcanza, sin vida

es siguro que lo deja.

Y el indio es como tortuga

de duro para espichar;

si lo llega a destripar

ni siquiera se le encoge;

luego sus tripas recoge

y se agacha a disparar.

Hacían el robo a su gusto

y después se iban de arriba,

se llevaban las cautivas

y nos contaban que a veces

les descarnaban los pieses

a las pobrecitas, vivas.

¡Ah, si partía el corazón

ver tantos males, canejo!

Los perseguíamos de lejos

sin poder ni galopiar.

¡Y qué habíamos de alcanzar

en unos bichocos viejos!

Nos volvíamos al cantón

a las dos o tres jornadas

sembrando las caballadas;

y pa que alguno la venda,

rejuntábamos la hacienda

que habían dejao resagada.

Una vez entre otras muchas.

tanto salir al botón,

nos pegaron un malón

los indios y una lanciada.

que la gente acobardada

quedó dende esa ocasión.

Habían estao escondidos

aguaitando atrás de un cerro.

¡Lo viera a su amigo Fierro

aflojar como un blandito!

Salieron como máiz frito

en cuanto sonó un cencerro.

Al punto nos dispusimos

aunque ellos eran bastantes;

la formamos al istante

nuestra gente, que era poca;

y golpiándose en la boca

hicieron fila adelante.

Se vinieron en tropel

haciendo temblar la tierra.

No soy manco pa la guerra

pero tuve mi jabón,

pues iba en un redomón

que había boliao en la sierra.

¡Qué vocerío, qué barullo,

qué apurar esa carrera!

La indiada todita entera

dando alaridos cargó.

¡Jue pucha!… y ya nos sacó

como yeguada matrera.

¡Qué fletes traiban los bárbaros,

como una luz de ligeros!

Hicieron el entrevero

y en aquella mescolanza,

éste quiero, éste no quiero,

nos escogían con la lanza.

Al que le dan un chuzaso

dificultoso es que sane;

en fin, para no echar panes,

salimos por esas lomas

lo mesmo que las palomas

al juir de los gavilanes.

(continuará)

Biografía de José Hernández

Por Alejandro Jasinski

José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834, en la Chacra de Pueyrredón, San Martín, Provincia de Buenos Aires. Era hijo de Don Rafael Hernández y Doña Isabel de Pueyrredón. Estudió en el Colegio de Don Pedro Sánchez. Una enfermedad, a los nueve años, lo obligó a dejar los estudios y volver al campo. La familia se trasladó entonces al sur de la provincia, al poblado de Camarones, donde entró en contacto con el estilo de vida, las costumbres, la lengua y los códigos de honor de los gauchos, donde residió una década.

En marzo de 1857 se instaló en ciudad de Paraná donde conoció a Carolina González del Solar, con quien se casó el 8 de Junio de 1863. Tuvieron siete hijos.

Entre 1852 y 1872, durante una época de gran agitación política en el país, defendió la postura de que las provincias no debían permanecer ligadas a las autoridades centrales, establecidas en Buenos Aires. Combatió en Rincón de San Gregorio contra las fuerzas del coronel rosista Hilario Lagos, y bajo las órdenes de Urquiza intervino en las batallas de Pavón y de Cepeda (1859) y luchó junto al caudillo López Jordán en la última rebelión gaucha contra el gobierno de Sarmiento, un desdichado movimiento que finalizó en 1871 con la derrota de los gauchos y el exilio de Hernández al Brasil. Pudo regresar dos años después y continuó luchando desde los medios de comunicación. Fundó el periódico “Revista del Río de la Plata”, y colaboró en “El Argentino” y la edición del diario “El Eco” de Corrientes.

Fue diputado en 1879 y senador por la Provincia de Buenos Aires en 1881.

Su formación fue forzadamente autodidacta pero en sus inicios literarios intentó la poesía culta, sin embargo fue a través de la escritura de corte popular donde alcanzó el éxito. El 28 de noviembre de 1872 el diario “La República” anunció “El gaucho Martín Fierro” (Martín en honor de Martín Güemes) y lo publicó por entregas. El gran mérito de José Hernández fue el de llevar a la literatura la vida de un gaucho contándola en primera persona, con sus propias palabras e imbuido de su espíritu. En el gaucho, descubrió la encarnación del coraje y la integridad inherentes a una vida independiente. Ésta figura era, según él, el verdadero representante del carácter argentino.

Martín Fierro se convirtió en el libro fundacional de la literatura gauchesca y en una de las obras maestras de la literatura argentina.

El 21 de octubre de 1886 murió en su quinta de Belgrano, en Buenos Aires.

A fines de 1872, los periódicos de Buenos Aires comenzaron a repartir en sus ediciones un libro escrito en verso, en estilo gauchesco, en el que se relataba la agitada vida de un gaucho devenido en desertor del ejército, vago (no conchabado por algún estanciero) y criminal. Martín Fierro se llamaba y cantando al viento, entre fogones y guitarras, denunciaba las injusticias a que eran sometidos aquellos que no se adaptaban a las leyes de la cultura dominante.

Un año más tarde, el diario La Política ofrecía la octava edición de El Gaucho Martín Fierro. En 1876, salía a la venta el Martín Fierro, Semanario humorístico de política, literatura y noticias. En pocos años, José Hernández –su creador- se había convertido en uno de los poetas más renombrados del Río de la Plata.

Nacido el 10 de noviembre de 1834, en lo que hoy se conoce como Villa Ballester (partido bonaerense de San Martín), José Rafael Hernández y Pueyrredón colaboró de chico con su padre, capataz de estancia, y con gran capacidad autodidacta pronto se convirtió en instructor del estanciero para quien trabajaba.

A los veinte años, se integró a las filas antirosistas de Justo José de Urquiza. Con posterioridad, en 1870, ya casado y padre de siete hijos, participó de las rebeliones federales junto a Ricardo López Jordán. Luego de un breve exilio en Brasil, trabajó como periodista en El Río de la Plata, El Nacional Argentino y La Capital de Rosario, entre otros, y más adelante alcanzó a defender las ideas federales como diputado y senador.

En sus notas, discursos y poemas, abordó la cuestión del indígena y del gaucho y criticó las ideas “civilizadoras” de Sarmiento. Matraca -como le decían, por ser corpulento y de voz resonante- buscó a través de sus escritos conectar la cultura culta y la popular. El hombre por quien cada 10 de noviembre se festeja el Día de la Tradición, fallecería a los 51 años, el 21 de octubre de 1886.

(Fuente: Elhistoriador.com.ar)